モビリティ(Mobility) 航空機・船舶・鉄道・車の自動運転と無人化

2024年2月28日

2024年10月5日

乗り物(vehicle)の 自動運転(Automatic Operation)と運転レベル、無人化について

自動運転は古くから様々な乗り物で試みられてきました。これは自動車、鉄道、船舶、航空機など、操作を必要とする移動体のソフトウェア的な進化と言えます。また、自動運転の次のステップとして、操縦者不要の完全な無人化を目指す動きもあります。これは単なる省人化だけでなく、ヒューマンエラーの排除という考え方に基づいているものもあります。

自動運転の実現において、リスクの最小化は重要な課題ですが、乗り物によって状況が異なるため、リスクのとらえ方やその対処法はそれぞれ違いがあります。

全く性質の異なるこれらの乗り物の自動運転を俯瞰することは、無人航空機の自動化や無人化(操縦者レス)を考える上で参考になると思われます。また、具体的なケースでリスクを考える訓練にもなると思います。そこで、各乗り物の自動運転の現状や歴史などをまとめました。

自動運転とは

運転手(人間)が行っている、認知、判断、運転操作(加速、操舵、制動など)といった行為を、人間の代わりにシステム(機械)が行うものとされています。また、ここでいう自動運転は、段階的に機械が操作するようになりつつあり、これらは運転支援とも呼ばれています。広い意味では、自動運転ですが、人間と機械の役割が分離、区別されています。一般で言われている自動運転とは異なるものかもしれません。

昨今、進化のスピードが著しく早い、人工知能(AI)を用いて制御する方法などで完全に自動(自律)運転や無人化も実現しつつあります。

昨今、進化のスピードが著しく早い、人工知能(AI)を用いて制御する方法などで完全に自動(自律)運転や無人化も実現しつつあります。

現代のモビリティの自動運転技術の進捗状況

自動車

自動車の自動運転技術はこの10年で飛躍的に進歩しています。主要な自動車メーカー各社がレベル3(高度運転支援)からレベル4(完全自動運転)を目指した開発を進めています。

トヨタは2021年にレクサスブランドで高速道路の複数車線を自動運転する「アドバンスト ドライブ」を発表しました。近い将来の実用化を見据えています。GMも同様に高速道路限定の自動運転車を開発中で、2022年中の発売を目指していると発表しています。

一方でモビリティサービスへの展開も進んでいます。ウーバーは自動運転タクシーの試験運用を数都市で実施済みです。ウェイモも無人タクシーのサービスを計画しています。

船舶

大型船舶の自動運航システムの実用化が進んでいます。ロールオン・ロールオフ船の冗長システムと衝突回避システムの導入義務化が国際条約で決定され、2021年から段階的に適用が開始されています。これにより、船橋が機能喪失しても安全に停船できる体制が整備されています。

一方、完全無人船の開発も各国で進められています。ノルウェーのヤラ社は2024年までに無人コンテナ船を商業運用する計画です。競合他社も追随している状況です。

鉄道

1981年2月5日開業のポートライナー(神戸新交通)で、世界で初めてとなる無人での自動運転の実用化されています。新幹線においては、東海道新幹線を運行するJR東海は2023年5月10日深夜、浜松~静岡間で実施したATO走行試験を初めて報道公開し、あわせて2028年以降に投入する「N700S」型車両にATOを搭載して順次、自動運転を開始する予定と発表しました。

欧州を中心に、ワイヤレス通信やセンサー融合の技術を用いた自動運転鉄道の開発が進められています。ドイツやフランスの大手鉄道会社が2030年頃の実現を目指しています。

航空機

旅客機の自動離着陸や自動運航などの自動化技術はすでに実用化済みです。しかし操縦士は同乗が義務づけられており、完全無人化には課題が残されています。

一方、貨物用ドローンについては実用化が加速しています。アマゾンやGoogleのほか数社が物流用ドローンの開発を推進しており、限定地域での本格運用が2025年頃に始まる見通しです。

このように自動運転技術は多くのモビリティで着実に実用化が進んでいます。今後も法整備などの課題を解決しつつ、より高度で安全なシステムの開発が続くと考えられます。

各モビリティ分野における自動運転技術の主な名称

自動車

- クルーズコントロール(CC:Cruise Control):一定速度で走行できるシステム

- アダプティブクルーズコントロール(ACC:Adaptive Cruise Control):前車との車間距離を保ちながら追従走行するシステム

- 自動緊急ブレーキ(AEB:Automatic Emergency Braking):前方の衝突回避支援システム

- レーンキープアシスト(LKA:Lane Keeping Assist):車線内を走行可能に支援するシステム

- クルーズコントロール(CC:Cruise Control):一定速度で走行できるシステム

- アダプティブクルーズコントロール(ACC:Adaptive Cruise Control):前車との車間距離を保ちながら追従走行するシステム

- 自動緊急ブレーキ(AEB:Automatic Emergency Braking):前方の衝突回避支援システム

- レーンキープアシスト(LKA:Lane Keeping Assist):車線内を走行可能に支援するシステム

航空機

- オートパイロット(AP:Auto Pilot):設定した針路や高度を保つ自動操縦システム

- 自動着陸(ALS:Automatic Landing System):管制官の確認のもと自動で着陸するシステム

- 飛行管理システム(FMS:Flight Management System):自動で最適な飛行経路を設定・更新するシステム

- オートパイロット(AP:Auto Pilot):設定した針路や高度を保つ自動操縦システム

- 自動着陸(ALS:Automatic Landing System):管制官の確認のもと自動で着陸するシステム

- 飛行管理システム(FMS:Flight Management System):自動で最適な飛行経路を設定・更新するシステム

船舶

- ダイナミックポジショニング(DP:Dynamic Positioning System): 自動船位保持装置 自動で指定した位置に船舶を保持するシステム

- コース/トラック制御システム:設定した航路を自動で保持するシステム

- 遠隔監視制御(RMC:):陸上からの遠隔操作による監視・制御システム

- ダイナミックポジショニング(DP:Dynamic Positioning System): 自動船位保持装置 自動で指定した位置に船舶を保持するシステム

- コース/トラック制御システム:設定した航路を自動で保持するシステム

- 遠隔監視制御(RMC:):陸上からの遠隔操作による監視・制御システム

鉄道

- 自動列車運転(ATO:Automatic Train Operation):自動列車運転を行うシステム

- 通信ベース列車制御(CBTC:Communications-Based Train Control) : 列車をワイヤレスで制御する通信システム

- 正向列車制御(PTC:Positive Train Control) : 衝突防止のために速度・位置を自動制御するシステム

- 自動列車運転(ATO:Automatic Train Operation):自動列車運転を行うシステム

- 通信ベース列車制御(CBTC:Communications-Based Train Control) : 列車をワイヤレスで制御する通信システム

- 正向列車制御(PTC:Positive Train Control) : 衝突防止のために速度・位置を自動制御するシステム

モビリティの自動運転技術の歴史

自動車の自動運転技術の研究は1950年代からスタートしています。GMが1958年に自動誘導システムを搭載したコンセプトカーを発表したのが始まりです。その後しばらくは大学の研究レベルでしたが、1980年代になるとメルセデスベンツや日産自動車といった自動車メーカーが実際の車両での実証実験を開始しています。

本格的な技術開発が始まったのは2000年代に入ってからです。米国防高等研究計画局(DARPA)が主催した自動運転車両の大会を契機に、グーグルやテスラモーターズといったIT・ベンチャー企業がこの分野に参入していきます。そして2010年代半ばからはウーバー、自動車メーカー各社も次々と自動運転車の開発・実証を加速しています。

一方、船舶分野では遠く離れた無人島の灯台に自動点灯装置を設置する試みが19世紀後半から行われてきました。船舶の自律制御システムとしては、1950年代に米海軍が航空母艦への無人搭載・離着艦システム開発を始めたのが始まりとされています。

鉄道分野での本格的な自動運転化の取り組みは、1990年代前半の新交通システム(ピープルムーバー等)の登場に遡ります。その後、実用線区間でのATO(自動列車運転装置)導入が欧州を中心に進み、2010年代にかけて当該システムの高度化が図られています。

以上の通り、自動運転技術は1950年代から研究・実証が始まり、 2000年代以降に本格的な実用化開発が本格化しています。あらゆるモビリティで無人・自動化への取り組みが活発化している状況です。

航空分野における自動化・無人化技術の歴史

- 1920年代頃から自動操縦装置の概念実証が行われ始める

- 1940年代以降、各国軍でのミサイルなどの無人攻撃機の開発が本格化

- 1957年にアメリカで世界初の無人ヘリコプターによる完全自動飛行に成功

- 1950年代後半から自動着陸システムの研究がアメリカを中心に開始

- 1970年代に初の自動着陸旅客機の実用化

- 1970年代後半から自動運航システムの開発が本格化

- 1980年代以降、自動操縦や遠隔操作などの技術が発展

- 1980年代に空軍が実用的な無人偵察機を使用

- 2010年代に入り、物流用無人航空機の開発が活発化

- 2010年以降、アマゾンやGoogleなどIT企業を中心に物流ドローンの開発競争が激化

という流れだと考えられます。

これらの経緯を経て、無人航空機を含む自動化技術は着実に発展を遂げているといえます。

民間航空機における自動化の歴史

オートパイロット(自動操縦)が導入されたのは航空機がもっとも古く、最初の航空機用オートパイロットは1912年にアメリカのスペリー社によって開発されました。このオートパイロットは、航空機の操縦を自動化しパイロットの操縦負荷を軽減するシステムのことで、オートパイロットシステムを活用すると、航空管制からの指示や気象情報、位置情報や周辺の航空機の情報などを基に、パイロットが高度・方位・速度・目的地などを設定することによって自動で航空機を操縦することができます。長時間の飛行でパイロットの疲労を軽減するために開発された装置がシステムの始まりです。

オートパイロット(自動操縦)が導入されたのは航空機がもっとも古く、最初の航空機用オートパイロットは1912年にアメリカのスペリー社によって開発されました。

このオートパイロットは、航空機の操縦を自動化しパイロットの操縦負荷を軽減するシステムのことで、オートパイロットシステムを活用すると、航空管制からの指示や気象情報、位置情報や周辺の航空機の情報などを基に、パイロットが高度・方位・速度・目的地などを設定することによって自動で航空機を操縦することができます。

長時間の飛行でパイロットの疲労を軽減するために開発された装置がシステムの始まりです。

- 1920-30年代 - 自動操縦の概念実証が各所でスタート

- 1950年代 - 米軍主導での自動誘導/着陸システムの試験が本格化

- 1964年 - 世界初の自動着陸旅客機(Pan Am 707)の実験に成功

- 1970年代前半 - Automatic Landing systemsが Boeing 727等の旅客機で実用化

- 1970年代後半 - 自動推進システムの研究が本格化

- 1981年 - 空港間の自動飛行に世界で初めて成功(複数国共同研究)

- 1990年代 - GPS利用の自動飛行システムが実用化へ

- 2010年代 - ドローン物流の本格的研究・開発の始動

こうした経緯を経て、自動操縦から自動離着陸、自動運航へと民間機の自動化が進展してきました。

最近ではエアバスやボーイングが2030年頃の有人コックピットのない旅客機実現に向けたロードマップを発表するなど、更なる自動化が予定されています。

自動車なのに自動ではない

これまで自動車なのに自動運転ではなかった自動車の自動運転が現実のものになろうとしています。蛇足ですが、ある辞書によると、原動機の動力によって車輪を回転させ、レールや架線を用いないで路上を走る車。と説明されています。automobile(「auto-」(自らの、自動の)+「mobile」(動く、移動の))自動車の「自動」とは「自ら動く(馬や牛に引かせなくても走る)という意味でAutomaticの意味ではないわけです。

自動車の自動運転技術

Waymo(ウェイモ、Google自動運転プロジェクトから独立したAlphabet子会社)はすでに無人タクシーサービスの公道試験を実施しています。フェニックス周辺地域において、事前登録したユーザーを無人のクライスラー パシフィカに乗せ、目的地まで完全自動運転で移送するサービスです。2022年初頭の時点でサービス提供エリアを拡大中で、利用者数も順調に増えている状況です。

一方で法規制の整備も世界的に進んでいます。EUでは2022年中にも自動運転車の基準案をまとめ、2024年から段階的に法制化する計画です。米国でも各州が独自に法整備を始めていますが、全国統一基準の策定も見込まれています。こうした法的枠組みの確立により、より円滑な実用化が期待されます。

自動運転技術は飛躍的に進歩しつつあり、自動車を始めとする多くのモビリティで実用化に向けた取り組みが本格化している状況です。

自動車の自動運転レベル

アメリカの自動車技術者協会(SAE)が設定した国際基準「自動運転レベル」があり、自動化する運転操作の内容ごとに0~5のレベルに区分されています。日本でもこれを踏襲したレベルが使用されています。

SAE(Society of Automotive Engineers)とは

米国で1905年に自動車 (オートモービル) の技術者団体、ソサエティ・オブ・オートモービル・エンジニアズ (Society of Automobile Engineers) として発足し、1916年には「陸海空のあらゆる動力で動く自力推進の乗り物 (オートモーティブ)」の、標準化を推進する団体、ソサエティ・オブ・オートモーティブ・エンジニアズ (SAE:Society of Automotive Engineers) になりました。自力動力により動く機械 (ビークル)、 すべてのエンジニアリングに関する標準化機構であり、これには自動車、トラック、船、航空機などが含まれています。

経済特区, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

自動運転実験 atイオン千種

自動運転実験 atイオン千種

日本語版の自動車の自動運転の用語の分類と定義

公益社団法人自動車技術会でソサエティ・オブ・オートモーティブ・エンジニアズ (Society of Automotive Engineers)SAEが公開しています「オンロード自動車の運転自動化システムに関連する用語の分類と定義」(SAE J3016‗202104)を日本語訳した物が無償公開されています。簡単なアンケートの後にPDFファイルがダウロードできるので、興味のある方は、ダウンロードしてみてください。JASOテクニカルペーパ TP18004 「自動車用運転自動化システムのレベル分類及び定義」を、原文であるSAE J3016‗202104の最新版に合わせた日本語参考訳JASOテクニカルペーパのダウンロード (2022.04.01発行)

自動車用運転自動化システムのレベル分類

【レベル0】運転自動化なし

レベル0はドライバーが全ての運転を行う従来の自動車。自動ブレーキ装置や急発進防止装置など、運転支援機能がついていない車両はレベル0にあたる。

アンチロック・ブレーキシステム(ABS)や前車走行通知などが搭載されている車でも、運転操作に介入しないシステムのみの場合は、レベル0に該当します。

【レベル1】運転支援

自動ブレーキや前方の車両に追従するアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、車線維持のレーンキープアシストシステム(LKAS)など、ステアリングか加減速のいずれかを操作する機能が付いている車両で、運転操作の主体はドライバーにあるもの。

日本では道路運送車両の保安基準の改正により、2021年11月から先進運転支援システム(ADAS)搭載が義務付けられており、今後生産される自動車はレベル1が最低基準となります。

【レベル2】特定条件下での自動運転機能

レベル1のいくつかの機能を同時に行える他、高速道路など特定の条件のもとでは自動運転モードが使用できる車両。

例えば、走行中のステアリングと加減速操作の双方をシステムがアシストして、車線を維持しながら前方の車に追従する、遅い前方車を追い越すなどが自動で行える。

レベル1と同様、運転の主体はあくまでドライバーであり事故の責任は運転者となります。

【レベル3】条件付運転自動化

決められた走行環境や場所など条件は限定されますが、全ての運転操作を自動システムで行える機能を備えています。

システムが全ての運転タスクを実施するが、システムの介入要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要。(したがって自動運行装置が正常に作動できない場合は、システムから手動運転への切り替えが必要になるため、常に運転可能な人物が乗っている必要があり、飲酒や無免許も厳禁。)

レベル3以上になると、運転の主体は自動運行装置(装置の作動困難時は運転者)に変わり、自動運行中に事故が発生しても運転者の過失は問われません。

また、これまでの日本の道路交通法ではレベル3以上の自動運転の走行は認められていませんでしたが、2020年4月に「改正道路交通法」及び「改正道路運送車両法」が施行され、走行が可能となりました。

【レベル4】高度運転自動化(特定条件下における完全自動運転)

レベル4の高度運転自動化車両は無人運行を前提として、決められたエリア、道路、天気、時間帯などの「運行設計領域(ODD)」を自動走行するシステム。

システムがあらかじめ設定された環境を認識して走るため、運転操作が一切不要となります。

また、不測の事態でも機能を維持できるようにシステムの冗長化がとられており、故障した場合も自動運転を続行できます。

今後、日本で導入を進めるためは、専用道路や法律の整備などが大きな課題となっています。既に実地導入されている国もありますが、世界に目を向けても走行エリアはまだごく一部です。

【レベル5】完全運転自動化

レベル3、4のような特定の条件や運行設計もなく、自動運行システムが全ての運転操作を行う、ドライバー不要の車両を指します。

SAEではレベル5を「システムが全ての運転タスクおよび作動継続が困難な場合への応答を無制限に実行する状態」と定義しており、運転が困難になれば自動で路肩へ寄り停車するなどの判断をするような機能まで求められています。

SAEではレベル5を「システムが全ての運転タスクおよび作動継続が困難な場合への応答を無制限に実行する状態」と定義しており、運転が困難になれば自動で路肩へ寄り停車するなどの判断をするような機能まで求められています。

参考

国土交通省 自動運転のレベル分けについて(PDF)

自動運転車の安全技術ガイドライン 平成30年9月 国土交通省自動車局(PDF)

自動運転車の定義及び政府目標(PDF)

日本でも米国の影響を受け通産省工業技術院機械試験所(機械技術研究所を経て現「産業技術総合研究所」)が自動運転の研究を開始したとされています。米国同様、走行ルートに誘導ケーブルを敷く手法が中心であったようです。

国土交通省 自動運転のレベル分けについて(PDF)

自動運転車の安全技術ガイドライン 平成30年9月 国土交通省自動車局(PDF)

自動運転車の定義及び政府目標(PDF)

自動車の自動運転の歴史

1960年代

1960年ごろアメリカ、スタンフォード大学では、月面探査向けの遠隔制御技術の研究につながる「スタンフォードカート」の開発が始まりました。NASAのプロジェクトに携わっていた大学院生がビデオ情報を使用して遠隔車両を制御する技術の研究を行っており、地球上から車両に搭載されたカメラとラジコンリンクを使用し、月面上を運転する計画であったとされています。

開発当初は、バッテリー式の簡易な4輪車にカメラを搭載し、長いケーブルでテレビディスプレイとステアリングや速度を制御するコントロールコンソールに直接接続していたそうです。磁気テープループによって通信遅延の影響をシミュレートし、通信遅延と速度のさまざまな組み合わせで障害物を回避しながら車両を制御する可能性について研究を進めたとされています。

その後、ケネディ大統領が月に宇宙飛行士を送る有人ミッションを発表したことで無人化に寄与する同研究は一時下火になったようですが、低電力テレビ送信機と無線制御リンクを構築して視覚ガイダンスプロジェクトを実施するなど、開発は継続されたそうです。

日本でも米国の影響を受け通産省工業技術院機械試験所(機械技術研究所を経て現「産業技術総合研究所」)が自動運転の研究を開始したとされています。米国同様、走行ルートに誘導ケーブルを敷く手法が中心であったようです。

1960年代には、スタンフォード大学では、スタンフォードカートと並行して人工知能を活用したロボット「Shakey」の研究開発も始まっているそうです。

ロボットは、車輪付きのベースにカメラやカメラ制御ユニット、赤外線三角測量距離計、双方向無線通信用のアンテナ、オンボードコンピューターを含む電子機器を搭載し、テレプリントされた指示を介して走行する仕組みで、車輪の回転数を数えることで自己位置を追跡したほか、カメラと距離計を使用してランドマークや物体を細かく調べたそうです。

1960年代後半に米連邦通信委員会から実験的なTV送信免許を取得し、テレビ画像に基づいてコンピュータを介してカートを制御する技術開発が進められたとのことです。時速1.3キロで高コントラストの白線に自動的に追従させる段階まで達したとされています。1970年代、日本でも自動運転分野の研究開発が進展しました。

1977年、自動運転システムの研究を進めていた通商産業省工業技術院機械技術研究所(現産業技術総合研究所)が、道路を走ることを想定して作られた自動運転車として、世界で初めてマシンビジョンを活用した自動運転システム「Intelligent Vehicle(知能自動車)」を開発しました。

このシステムは、車両前端にステレオカメラを上下に配置し、その視差に基づいて2次元の視野において障害物の検出や距離を測定する手法を採用していました。画像処理はカメラからのビデオ信号をワイヤードロジック(結線論理)で行っており、当時は8ビットのマイクロプロセッサが出始めたころで、車上におけるコンピュータ処理が事実上難しかったため、ビデオ信号を二値化し、ICによる論理回路で直接処理を行っていたとされています。

1980年代、自動運転技術の研究開発がさらに進展しました。

1980年代前半、米国では偵察などの軍事目的で「ALV(Autonomous Land Vehicle)」の開発が進められたそうです。このシステムは画像処理とレンジファインダーで周囲の環境を認識し、AIによって判断やプランニングを行うことで自動運転を実現する仕組みであったと言われています。この研究はその後、カーネギーメロン大学や米国立標準技術研究所などに引き継がれ、乗用車や火星探索車などの研究に応用されていったそうです。

一方、日本の通商産業省工業技術院機械技術研究所(現産業技術総合研究所)における研究も進展し、1970年代の開発初期においてはビジョンシステムで検出したガードレールに沿ってラテラル制御を行うものでしたが、1984年には障害物の検出や回避を行いながら目的地まで時速10キロで自動走行することが可能になりました。差動オドメタに基づくデッドレコニング機能を車両に搭載し、慣性航法に類似した方式でラテラル制御を行っていたとのことです。操舵制御アルゴリズムは、デッドレコニングと走路データベースに基づいて開発されたそうです。当時の車内には、コンピュータ本体のほかCRTや磁気カートリッジテープ装置、走行軌跡を記録するXYプロッタなどが搭載されていたそうです。

1980年代後半になると、交通課題解決に向けた国家プロジェクトの中で自動運転への注目度が高まりました。欧州では1986年、ダイムラーの提案のもと車両を知能化していくITSプロジェクト「PROMETHEUS」が始まり、車載センサーによる走行レーンや障害物の検出など、システム開発が進められました。一方日本でも、機械システム振興協会のプロジェクトとして日産と富士通が自動運転の実験システム「PVS」を開発しました。

1990年代、自動運転技術の研究開発が大きく進展しました。

1990年代初頭、1986年に立ち上がった米カリフォルニア州の「PATH」プロジェクトにおいて、磁気マーカーを活用したプラトゥーニングと呼ばれる自動追従技術などの開発が進められました。狭い車間距離で高密度の車群走行を可能とするシステム開発を目指していたと言われています。

1995年には、米カーネギーメロン大学のロボティクス研究所がミニバンを改造した自動運転車両「NavLab 5」で、ワシントンD.C.からサンディエゴに至る約4,800キロの行程のうち98%以上を自動運転で走破しました。ブレーキなどの縦方向制御は手動でしたが、横方向の制御は自動化されていたとのことです。

1996年には日本でも、当時建設省主導のもと上信越自動車道で、磁気マーカーシステムを用いた路車協調型自動運転システムのデモンストレーションが行われました。

2000年代以降、自動運転技術の実用化に向けた取り組みが加速しました。

2000年、通商産業省工業技術院機械技術研究所(現産業技術総合研究所)と自動車走行電子技術協会(現日本自動車研究所)が、車車間通信を用いた5台の自動運転車による隊列走行システムの実験及びデモンストレーションを実施しました。

2004年には米国DARPA(国防高等研究計画局)が自動運転車(自律移動型ロボット)レース「DARPAグランドチャレンジ」を開催し、自動運転技術の研究開発が促進されました。

DARPA グランド チャレンジ

2004 DARPAグランド チャレンジは、米国国防総省の研究組織である国防高等研究計画局(DARPA)が資金提供している米国の自動運転車の賞コンテストです。2004 年の最初の DARPA グランド チャレンジは、限られた時間内でかなりのオフロード コースを完走できる初の完全自律型地上車両を作成するために必要な技術の開発を促進するために創設されました。3回目のイベントである 2007 年のDARPA アーバン チャレンジでは、米国西部のカリフォルニア州ビクタービルにある、模擬都市環境(ジョージ空軍基地の跡地)での自律運用に拡張され、開催されました。

2012 年のDARPA ロボティクス チャレンジは自律型緊急メンテナンス ロボットに焦点を当てており、新しいチャレンジは現在も構想中です。DARPA Subterranean Challenge は、地下環境を自律的にマッピング、移動、検索するためのロボット チームを構築するという任務を負っていました。

自動運転の自動車は2007年のアーバンチャレンジで、ひと段落しています。以後は、徐々に新しい課題に実証実験ができるまでに進化しています。現在は、地下環境を自律的に移動する課題(地下環境はGPSなど衛星測位が使用できない為、地上より難易度が上がります)

2004年 DARPAグランド チャレンジ

2005年 DARPA グランドチャレンジ

2007年 DARPA アーバン チャレンジ

2012年 DARPA ロボティクス チャレンジ

2013年 DARPA FANG チャレンジ

2017–2021年 DARPA 地下チャレンジ

2010年代、自動運転の実用化が現実味を帯びてきます。

2018年12月、グーグルの自動運転部門から分社したWaymoが米国アリゾナ州で、世界初の自動運転タクシーサービスの商用運行を開始しました。当初は限られたユーザーを対象に安全のための補助運転手を同乗させる形でしたが、2019年末には補助運転手なしの完全自動運転に移行するなど、サービス水準を着実に向上させていると言われています。

2020年代、自動運転分野の新規企業の台頭が目立ち始めました。

2020年以降、Velodyne LidarやLuminar TechnologiesといったLiDAR関連企業をはじめ、自動運転システム開発のTuSimpleやAurora Innovationなど、自動運転関連のスタートアップ企業の株式公開(IPO)が相次いでいます。今後もArgo AIなど有力企業の上場が見込まれる状況です。

一方で自動運転技術の実証に向けた動きも活発化しています。トヨタは2021年2月、実証都市「Woven City(ウーブン・シティ)」の建設に着手しました。2024-25年の第1期オープンを目指し、モビリティやエネルギーといった分野の先進技術実証を進めていく考えです。

こうしたリアルな実証環境は、英ジャガー・ランドローバーの「SMART CITY HUB」やミシガン大学の「Mcity」など、自動運転実証に有効な取り組みが世界各地で進められています。

また、2021年3月、ホンダがレベル3自動運転を搭載した「レジェンド」を限定販売しました。渋滞時の自動運転を可能にした世界初の量産車で、自動運転の社会実装が本格化しつつあることを印象づけました。

航空機の自動操縦(オートパイロット)

飛行機のオートパイロット(自動操縦)は、離陸後のある程度の高度に達したら、手動操縦から自走操縦に切り替えます。ボーイング777の場合ですと、離陸後200フィート以上(約61メートル)になればオートパイロットを使っても良い規定になっています。その時の状況によりまちまちですが、300~400フィート(約91~122メートル)で使用するパイロットや、それよりも長く手動で操縦するパイロットもいらっしゃるそうです。

一方、着陸は800~1000フィート(約244~305メートル)あたりでオートパイロットから手動操縦に切り替えて操縦します。このように自動操縦を使うタイミングはパイロットによってまちまちですが、他機が多い上に、悪天候である場合は早めに入れる。他機が少なく天気も良い状態であれば練習も兼ねて自動操縦の解除を早めに行うなどパイロットの判断によって行われているようです。

アメリカのメディアCNNによれば「パイロットが手動で飛行機を飛ばすのは平均すると10分間にも満たない」とされるほど、空の世界は自動化が進んでいるようです。

アメリカのメディアCNNによれば「パイロットが手動で飛行機を飛ばすのは平均すると10分間にも満たない」とされるほど、空の世界は自動化が進んでいるようです。

自動操縦がある理由は、

操縦というタスクを減らすために自動操縦が用いられています。

フライトを行うにあたって、気象状況、燃料、到着予定時刻、お客様関係、他機について、チェックリストなど多数のタスクをこなさなければなりません。これらの状況は、時間によって変わってきますが、その都度判断や操作が必要になってきます。これらのタスクが重なってしまうと人間はミスを犯してしまう可能性が高くなります、その為、操縦の不安全要素となるスレッドが多い際は、タスクを減らすために、操縦業務はコンピューターに任せてパイロットがヘッドワークをしやすくするため、積極的に自動操縦を使用して操縦しています。

オートランド(Autoland:automates the landing)自動着陸

航空分野では、オートランドとは、航空機の着陸手順を完全に自動化し、運航乗務員がプロセスを監督するシステムを指します。このようなシステムにより、旅客機は、そうでなければ危険または運航不可能となる気象条件でも着陸することができます。

自動着陸の基本概念は、自動操縦装置が計器着陸装置(ILS: Instrument Landing System) ビームなどの人工信号を人間のパイロットよりも正確に追跡できるように設定できるという事実から生まれています。これは特に電気機械的欠陥によるものです。当時の飛行計器。ILS ビームをより低い高さまで追跡できれば、ILS の使用限界に達したときに航空機は明らかに滑走路に近づくことになり、滑走路に近づくほど航空機の位置と位置を確認するための十分な手がかりを確認するのに必要な視程が低くなります。軌跡。ILS などの角度信号システムでは、高度が下がるにつれて、必要な安全性を維持するために、航空機システムと入力信号の両方ですべての許容値を下げる必要があります。

これは、他の特定の要因、たとえば航空機を反応させるパイロットの能力を支配する物理的および生理学的法則が一定のままであるためです。たとえば、標準的な 3 度進入で滑走路上空 300 フィートの場合、航空機は接地点から 6000 フィートの距離にあり、100 フィートの場合は 2000 フィートの距離にあります。180ノットで小さな軌道修正を行うのに 10 秒かかる場合、 3,000 フィートかかります。高度 300 フィートで開始すれば可能ですが、100 フィートでは不可能です。したがって、高さが低い場合には、より小さな軌道修正のみが許容されるため、システムはより正確である必要があります。

航空機のオートパイロットシステムの概要

航空機のオートパイロットシステムは、航空管制からの指示や外部環境情報などを、オートパイロットシステムは、航空管制からの指示や外部環境情報などをもとに パイロットが高度

方位 速度 目的地などを設定することで自動で航空機 、自動で航空機を操縦する機能である。

操縦をオートパイロットシステムに任せることで乗客トラブルなどの発生時にはパイロ トが 問題解決にあたることが可能である。

操縦をオートパイロットシステムに任せることで乗客トラブルなどの発生時にはパイロ トが 問題解決にあたることが可能である。

航空機における自動操縦の設計思想

航空機の自動操縦に関する設計思想は、メーカーによって異なっています。

ボーイング社は、緊急回避などの極限状態ではコンピュータよりもパイロットの判断を優先する考え方を採用しています。これは、そうした瞬間的な判断は機械では困難との立場に基づいています。

一方、エアバス社は、人為的なミスを防止するため、コンピュータの制御を優先する設計思想を採用しています。機械の判断の方が人間の判断よりも精度が高いと考えているためです。

このように、自動操縦の設計思想には、パイロットと機械の役割に対する考え方の違いが反映されています。この違いは、どちらかが正しくて、どちらかが間違いというものではありませんが、大変興味深いです。この設計思想の違いによって、両社の航空機のコックピットのレイアウトやインターフェイスなどに表れていて大変、興味深いです。

参考航空機のオートパイロットシステムに関する概要 国土交通省「PDF」

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/autopilot/pdf/02/9.pdf

オートパイロットに「自動離陸」は含まれていない

旅客機の自動操縦は、巡航時や着陸時には広く利用されていますが、離陸時には利用されていないのが現状です。その背景には、まずフライトマニュアルによって、特定の高度や時間に達するまでは自動操縦を使用禁止とするルールが多くの機種で設けられていることがあります。

加えて、離陸時には他機との間隔確保や乗客数、機体重量、燃料量、天候条件など、フライトごとに異なる多くの要因を総合的に判断し、その飛行にとっての最適な離陸操作を機長が決定しなければならない複雑さがあるためです。着陸は滑走路に正確に降りる作業に集約されますが、離陸はより高度な判断と操作能力を機長に要求します。 機長が自分の意思で離陸を続けるか続けないかを判断しなければならず、現状は「離陸していったん地上を離れるまでは手動で」というのが一般的とされています。

このように、自動操縦が離陸で使われない理由は、単純に省人化や効率化だけを目的としたものではなく、安全性と最適な判断への考慮に基づくものだと言えます。

しかし、技術的には、自動離陸の可能で、たとえばエアバスでは、技術研究を目的とした飛行機の自律技術テスト「ATTOL(Airbus Autonomous Taxi,Take-Off&Landing)」というプロジェクトでは、2020年1月には同社のA350-1000型機で、画像認識を用いた自動離陸のテストを成功させています。

この「自動離陸」機能は、画像認識のためのカメラの装備やフライトコントロールコンピューターの調整なども別途必要ですが、2020年2月現在、世界各国で飛行している同モデルへも、ソフトウェアのインストールを行えば機能拡張が可能になっているようです。

無人航空機(ドローン)の自動運転(自動航行)

無人航空機の自動運転とは、あらかじめ飛行範囲やルート、対象物などを設定しておけば、自動で飛行できる機能のことです。

無人航空機は自身の位置や対象物との距離、障害物の有無などを把握して、ぶつからないように飛行できるため、従来の手動操作よりも効率的かつ安全性の高い飛行が可能となります。

自動運転の方式

GPS方式:多くの無人航空機に採用されている方式。「機体の座標」と「目的地の座標」を測り飛行します。 ただし位置情報(GPSの電波)を受信できない場所では利用不可能です。周辺環境によっては精度の低下や誤差が生じるのが難点です。

トラッキング方式:対象を自動追尾する機能。人物や乗り物などを自動的に追いかけるため、空撮の際に活躍します。

トラッキング方式:対象を自動追尾する機能。人物や乗り物などを自動的に追いかけるため、空撮の際に活躍します。

AI搭載:カメラで得られる情報から周辺状況を把握して、障害物を認識して衝突を回避したり、周囲の地形・状態を認識して飛行経路を自ら設定して飛行することが出来ます。

RTK方式: GPSからの位置情報に加え、地上の「基準局」からも位置情報データを取得することで、誤差の少ない高精度な飛行が可能です。 GPS方式と同じく周辺環境は把握できないのが難点です。

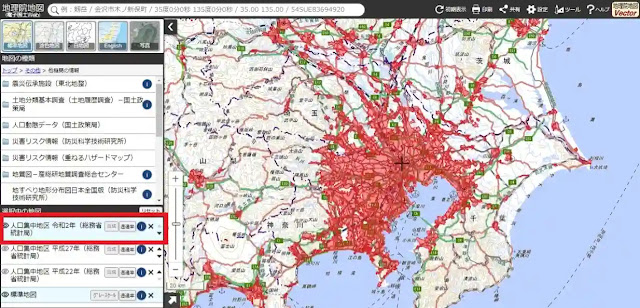

ドローンの飛行は飛行する場所や操縦方法などから、4つのレベルに区分されていますが、自動運転はレベル2飛行以上に該当します。

4つの飛行レベルは、以下のような違いがあります。

- レベル1飛行:目視内での操縦飛行。操縦者が肉眼で確認できる範囲で、ドローンを手動で操作する

- レベル2飛行:目視内での自律飛行。操縦者が肉眼で確認できる範囲で、ドローンが自動で飛行する

- レベル3飛行:無人地帯を目視外で飛行。手動・自動を問わず、操縦者が肉眼で確認できない範囲を飛行する

- レベル4飛行:有人地帯を目視外で飛行。手動・自動を問わず、操縦者が肉眼で確認できない範囲を飛行する

基本的に「操縦者が目視できる範囲内であるか」と「第三者がいるか」によって飛行レベルが上がって行きます。

船舶の自動運行レベル

国際海事機構(IMO)は,安全性および経済性を向上すると期待される自動運航船(MASS:Maritime Autonomous Surface Ship)の開発プロジェクトの増加を考慮して、自動運航船の設計者や、所有者等に、明確で一貫性のある規制の枠組みを提供する準備として、2018年より自動運航船に関するIMOの諸基準の論点整理(RSE: Regulatory

Scoping Exercise)が行われ、その結果は,2021年開催の第103回海上安全委員会に報告され承認され、この活動の中でいくつかの自動化のレベルが示されました。

自動運航船に関するIMOの諸基準の論点整理に先立ち,この論点整理を各機関で整合性を持って実施するため,暫定的に自動運航船の定義と自動化の程度(Degree of Automation)が設定された。以下に,自動運航船(MASS)の定義と自動化の程度の暫定案を示す。

自動運航船の暫定定義:

海上自律水上艦(MASS)は、程度の差こそあれ、人間の介入に依存せずに運航できる船として定義されます。

自動化の程度の暫定定義:

Degree One:自動化されたプロセス処理機能と意思決定支援機能を持った船舶

船員が、船上システムおよび機能を操作・制御するために乗船する。

Degree Two:船員が乗船する遠隔制御船

船舶は、船外から操作・制御される。船員を船内システムや機能の操作に使用できる。

Degree Three:船員が乗船しない遠隔制御船

船舶は、船外から操作・制御される。船員は船内にはいない。

Degree Four:完全自律船

船上システムが意思決定と行動判断ができる。

この自動化の程度を決めるファクタとしては、以下の2つが挙げられています。

(1) 操船形態:手動操船,遠隔操船,自動操船の別

(2) 船員搭乗の有無:船上に船員が搭乗しているか否か

なお、この自動化の程度については、諸基準の論点整理をする際、安全な運用と規制を検討するためには、より詳細な自動化の程度に改善すべきとの意見もあったようですが、この議論の結論を得るには時間がかかるため、論点の整理の議論においてはこの自動化の程度をこのまま使用し、論点の整理が終了した後で改めて、検討することとなったようです。

オーストラリア他4カ国からの共同提案で、

諸基準の論点整理のための自動化の程度の補強を目的とした提案

諸基準の論点整理のための自動化の程度の補強を目的とした提案

自動運航が、社会的、倫理的に受け入れられるためには、自動運航船といえども人間に最終的な制御と責任があるべきとの考えをベースにしており,自律システムは適切な資格を持つ人間の監督と責任の下にとどまる監視制御(Supervisory Control)であるべきと主張しています。

自動化のレベルを決定するファクタとして、技術的な自動化のレベルと人間による運用管理が挙げられ、これをベースとして、自律化と制御のレベルを設定しました。具体的には,以下に示す技術的な自動化レベルを4段階に、運用管理を2段階に設定し、この組み合わせで自律化と制御のレベルを定義しています。

技術的自動化レベル

A0:手動

単純なタスクと機能のための個別システム

レベルの自動化を含む、船舶のシステムと機能の手動操作と制御。

A1:委任

各種機能、判断、行動には、運転員の許可が必要。運転員は、どの段階でもシステムへ

の介入が可能。

A2:監視

各種機能、判断、行動に、運転員の許可は不要。運転員には、システムが行った全ての

決定が常に通知されると共に、どの段階でもシステムへの介入が可能。

A3:自律

緊急時または船舶システムがODD外にある場合、システムが運転員に通知。各種機能、

判断、行動に、運転員の許可は不要。どの段階でもシステムへの介入が可能。

運用管理

B0:資格のある船員は船上に不在

人による意味ある監視および制御は、遠隔から実施。

B1:資格のある船員が乗船

人による意味ある監視および制御を行う船員が乗船。

自律化と制御のレベル(Levels of Autonomy and Control)は、下の表に示すように技術的自動化レベルと運用管理レベルのマトリックスとしてまとめることが出来ます。

例えば、表中のA2-B0は、船舶は監視レベルA2で動いており、資格のある船員が遠隔地から操船している状況B0であることを示します。

この自律化と制御のレベルは、2020年に欧州海上保安機関(EMSA)で実施された「自動運航船のリスクと規制の問題点に関する研究」)でも検討対象の設定に使用されており、同研究では、A3-B1(船上の船員が自律レベルのシステムで運航)と、A2-B0(遠隔から監視レベルのシステムで運航)の自律化と制御のレベルの船舶を対象に、新しく生まれるリスクと規制の問題点の検討が行われました。

表:自律性と制御のレベル

| 運用管理 | |||

| B0:資格のある船員不在 | B1:資格のある船員乗船 | ||

| 技術的自動化レベル | A0:手動 | 通常の運航 | A0-B1 |

| A1:委任 | A1-B0 | A1-B1 | |

| A2:監視 | A2-B0 | A2-B1 | |

| A3:自律 | A3-B0 | A3-B1 | |

ISOの活動で、現在、自動運航船の概念等をより適切で曖昧さの少ない伝え方を提供するため、基本的な用語と概念の国際標準の策定を計画しており、 IMO の第100 回海上安全委員会(MSC100)において、自律化の度合(Degree of Autonomy)のさまざまな定義を比較するために使用できる一般的なフレームワークを提案しています。

この提案では,自律化のレベルを特定する3つのファクタとして、操作の複雑さ、自動化レベル、人間の存在をあげており、これに加えて人間の責任、タイミングの遅れが加えられています。基本的な考え方は、最新の自動車の運転自動化レベルの考え方であるSAE J3016を踏襲していると思われます。

ロイド船級協会の自動化レベル

ロイド船級協会は、2016年に自動運航船のガイドラインを発表しました。このガイドラインでは、自動化のレベルが定義されています。ロイド船級協会はそれに先立ち、ICTやサイバーシステムを装備したサイバー対応船のガイドラインを発表し、安全性・品質・信頼性を確保する包括的な認証手順を提供しています。自動運航船は、このサイバー対応船の一つと位置づけられています。また、自動化レベルは自動運航船のために作成されたもので、航海のみならず機関運用や情報サービスにも適用されます。ロイド船級協会が定義する自律化レベル(AL:Autonomy Level)は7つあり、それぞれ以下のようになっています。

自律化レベル

AL0:手動 - 自律機能なし

- すべての行動と意思決定を運転員が実行

AL1:船内の意思決定支援

- すべての行動を船内の運転員が実行

- 意思決定支援ツールが運転員の行動選択に影響

AL2:船内および船外の意思決定支援

- 船内の行動は運転員が実行

- 意思決定支援ツールが運転員の行動選択に影響

- 船内外から情報提供

AL3:活動的人間参加型自動化

- 意思決定と行動をシステムが運転員の監視下で実施

- 運転員が重要な行動決定に介入可能

AL4:人間参加型自動化(監視制御)

- 意思決定と行動をシステムが運転員の監視下で実施

- 運転員が重要な行動決定に介入可能

AL5:完全自律(アクセス可)

- ほとんど監視なくシステムが意思決定と行動を実施

AL6:完全自律(アクセス不可)

- 全く監視なくシステムが意思決定と行動を実施

レベルを分ける要因は、意思決定支援の有無、船外情報の有無、行動の実施主体、人間の介入可否、システムへのアクセス可否などです。 制御モードは、手動、監視、完全自動の3つで、AL0からAL2までが手動制御モード、AL3とAL4が監視制御モード、AL5とAL6が完全自動制御モードになります。

ちなみに、余談ですが、船級協会(Classification Society)というのは、船舶と設備の技術上の基準を定め、設計がこの基準に従っているように確認し、船舶と設備を建造から就役の過程で検査し、さらに就役後も繰り返し検査し続けて、基準に沿っていることを保証する検査機関です。

日本海事協会の自動化レベル

日本海事協会は,2020年に自動運航,自律運航に関するガイドライン Ver.1.017)を発表した。このガイドラインは,船上作業における認知,判断,対応,といった人間の意思決定プロセスの一部もしくは全てが自動化あるいは遠隔制御されたシステム,並びに,これらを搭載した船舶を対象としている。

このガイドラインでは,自動化システムおよび遠隔制御システムを分類するため,以下の4つの指標を用いている。

(1) 自動化の範囲

(2) 遠隔制御の範囲

(3) フォールバックの実行主体

(4) 限定領域の内容

この内,3つの指標 (1) 自動化の範囲,(2) 遠隔制御の範囲,(3) フォールバックの実行主体 については,分類例を示されているので,以下に示す。

自動化の範囲

レベル0:

・人間が全てのサブタスクを実行

・サブタスクの実行主体は人間

レベルI:

・一部の意思決定サブタスクをコンピュータシステムが実行

・サブタスクの実行主体はコンピュータおよび人間

レベルII:

・全ての意思決定サブタスクをコンピュータシステムが実行

・サブタスクの実行主体はコンピュータシステム

遠隔制御の範囲

レベル0:

・船上の乗組員が全てのサブタスクを実行

・サブタスクの実行主体は船上の乗組員

レベルI:

・一部の意思決定サブタスクを遠隔で実行

・サブタスクの実行主体は船上の乗組員および遠隔制御施設の遠隔運転員

レベルII:

・全ての意思決定サブタスクを遠隔で実行

・サブタスクの実行主体は遠隔制御施設の遠隔運転員

フォールバックの実行主体

レベル0:

・フォールバックを人間が実行

・フォールバックの実行主体は人間

レベルI:

・フォールバックを人間とコンピュータシステムシステムが分担して実行

・フォールバックの実行主体は人間およびコンピュータシステムシステム

レベルII:

・フォールバックをコンピュータシステムシステムが実行

・フォールバックの実行主体は人間およびコンピュータシステムシステム

この分類では,各指標のシステムの性質と実行主体が定義されており,自動化システムの分類をする際に用いられている。

ただし,この分類は,各要素をわかりやすく説明するために個別に設定したもので,実際のシステムは,この3つの要素の指標の組み合わせで分類できるとしており,例えば,「一部の意思決定サブタスクをコンピュータシステムが実行し,フォールバックを人間が実施する」システムの場合,以下の表のような組み合わせがあることを示している。

日本海事協会の自動化レベル

日本海事協会の自動化レベルは、2020年に発表されたガイドラインで定義されています。このガイドラインでは、自動化システムと遠隔制御システムを分類するために、以下の4つの指標が用いられています。

1. 自動化の範囲

2. 遠隔制御の範囲

3. フォールバックの実行主体

4. 限定領域の内容

このうち、1~3の指標についてはレベル分類が示されています。

自動化の範囲 AC

レベル0: 人間が全てのサブタスクを実行

レベルI: 一部のサブタスクをコンピュータが実行

レベルII: 全てのサブタスクをコンピュータが実行

遠隔制御の範囲 RC

レベル0: 船上の乗組員が全てのサブタスクを実行

レベルI: 一部のサブタスクを遠隔で実行

レベルII: 全てのサブタスクを遠隔で実行

フォールバックの実行主体 FB

レベル0: 人間がフォールバックを実行

レベルI: 人間とコンピュータが分担してフォールバックを実行

レベルII: コンピュータがフォールバックを実行

このガイドラインでは、自動化のレベルは一意に決められるものではなく、タスクや状況によって変わるものと考えられています。そのため、自動化の範囲、遠隔操作の範囲、フォールバックの実行主体に対して、抽象的な対象への基本的な分類法が示されているにすぎません。レベルを分ける具体的なファクターは明確には規定されていません。

海事分野の自動化レベルを表現するうえでフォールバックの実行主体を指標が独自に加えられています。

フォールバックとは

「縮退運転」のことで、 システムに異常が生じた際、性能や機能を制限したり、異常箇所を切り離したり、予備の機材などを使用するなどして、不完全ながらも稼動を継続させることを意味します。

鉄道における自動運転

自動運転を行う際に人間や他のモビリティなどときちんと区分けしたエリアでは、鉄道での自動運転は他のモビリティの中では一番導入しやすいのではないでしょうか、他のエリアから隔離されている高架を使用した新交通システムは、日本では1981には、すでに自動運転が導入されています。これは、鉄道の中でも特に新交通システムは軌道が効果などで隔離されているため、人や動物などの飛び出しや、踏切などでの自動車の立ち往生、周辺の立ち木などの倒木などの心配をする必要がないなど、隔離された専用の軌道が事故のリスク下げているため、自動運転が導入しやすいという事です。鉄道における自動運転を導入する場合の技術的要件の検討

人口減少に伴い、鉄道分野でも運転士や保守作業員などの確保が困難になっています。特に地方鉄道で深刻な問題となっています。

このため、鉄道事業者では業務の効率化・省力化が必要となっており、運転士の乗務しない自動運転の導入が求められています。自動運転化により、乗務員のサービス提供等の多様なニーズへの対応も可能になります。

これまでの自動運転は、ホームドアや自動列車運転装置のある新交通では実現していますが、一般的な路線では導入されていません。

一般的な路線を対象に、最新技術を活用した自動運転の導入について、安全性や利便性を確保するための技術的要件を検討するようになります。

これまでの自動運転は、ホームドアや自動列車運転装置のある新交通では実現していますが、一般的な路線では導入されていません。

一般的な路線を対象に、最新技術を活用した自動運転の導入について、安全性や利便性を確保するための技術的要件を検討するようになります。

鉄道における運転士の乗務しない自動運転(以下「自動運転」といいます。)は、これまで人等が容易に線路内に立ち入ることができない踏切のない高架構造であること、駅にはホームドアがあること、自動列車運転装置が設置されていることなどの要件により建設された新交通システムなどで実現されています。一方で、踏切がある等の一般的な路線(以下「一般的な路線」といいます。)では、安全・安定輸送の観点から導入されていません。

鉄道事業者は、より一層の業務の効率化・省力化が必要となっており、その一環で一般的な路線での自動運転の導入が求められています。また、自動運転化により、従来、運転業務を行っていた乗務員による乗客へのサービス提供や車内のセキュリティの向上、柔軟なダイヤ設定やダイヤ乱れ時の臨時運行等、鉄道に対する多様化・高度化するニーズにも対応することが可能となります。

このような一般的な路線を対象として、センサー技術や情報通信技術、無線を利用した列車制御技術などの最新技術も活用し、鉄道分野における生産性革命にも資する自動運転の導入について、安全性や利便性の維持・向上を図るための技術的要件の検討を行うようになります。

列車の自動運転レベル GoA(Grade of Automation)

という6段階の基準があります。下部にレベルを図にしたものがあります。GoA0:運転士が保安システムを監視せずに目視で運転する

GoA1:運転士が保安システムを部分的に監視しながら運転する

GoA2:保安システムが列車を自動制御し、運転士は監視のみを行う

GoA2.5:緊急停止操作等を行う係員が列車の先頭車両の運転台に乗務する

※IEC及びJISにおいて定義されていません。

GoA2.5:緊急停止操作等を行う係員が列車の先頭車両の運転台に乗務する

※IEC及びJISにおいて定義されていません。

GoA3:無人運転で、係員が乗務して誘導や非常時対応を行う

日本では新交通システムの一部でGoA4が導入されています。1981年に開業した神戸新交通ポートライナーが世界初のGoA4による実用化例です。

GoA3は東京ディズニーリゾートの舞浜リゾートラインが例で、非常時対応の係員が乗務するものです。

JR東海は2023年5月、東海道新幹線で自動運転システムによる試験走行を報道公開しました。このシステムは運転士の手動運転を支援するGoA2レベルで、2028年以降の営業運転への導入を目指しています。

具体的には、運転士が先頭車両に乗務したまま、運転中の速度制御や停車を自動化します。運転士は発車、緊急停止、避難誘導などを担当します。駅間が短く速度の低い地下鉄などで既に実用化例があります。

JR東日本も上越新幹線で2030年代に無人運転を導入する方針です。さらに、東武や南海などの大手私鉄も自動運転の本格的な試験に着手しています。東武はGoA3、南海はGoA2.5を目指しているそうです。

GoA4が実用化されているにも関わらず、低い段階の自動化を選択することには慎重な見方もあると思います。

しかし、各路線の状況は異なっており、自動運転のレベルだけを単純に比較することは適切ではありません。むしろ、安全性への考慮が最も重要であると言えます。

GoA4が可能であっても、安全性の確保には段階を踏むことが不可欠です。また、既存のシステムへの円滑な運用移行も考慮しなければなりません。

したがって、低い段階の自動化を選択することは、安全性と円滑な移行を重視しているという側面があると考えられます。時代遅れではなく、むしろ慎重な対応であると評価できるのではないでしょうか。

列車の自動運転レベルの基本的な検討方針

自動運転がすでに導入されている鉄道では、法整備や、安全機銃もすでにできているという事を意味します。自走運転に関する検討事項は以下のようなものです。

(1) 基本的な考え方

(1) 基本的な考え方

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)(以下「技術基準省令」という。)等やAUGT規格に規定されている内容を踏まえ、列車走行路上の安全確保やホーム上及び車内の異常時対応、避難誘導などに対して、適用可能な技術、必要となる性能、技術基準の関連項目に対する課題について、設備、運転取扱いの面から検討を行う。

なお、自動運転を導入する線区は、従来の一般的な路線での安全性と同等以上の性能を確保することを基本的な考え方とする。

(2) 検討対象とする運転形態

自動運転の自動化レベル(GoA0~4)はAUGT規格で定義されているが、本検討会では、センサ技術等について十分な検証を行う必要があることや運転士の確保が困難になってきている状況などに速やかに対応するため、運転士以外の緊急停止操作等を行う係員が列車の先頭車両の運転台に乗務する形態(以下「GoA2.5」という。)も含めて検討を行う。GoA2.5を含めた鉄道の運転形態(自動化レベル等)を次表に示す。

「ATC」とは、「Automatic Train Control」(自動列車制御装置)の略である。

「AUGT規格」とは、運転士の乗務しない自動運転における安全要求事項を規定する際の推奨事項を整理した規格(JIS E 3802(IEC 62267)自動運転都市内軌道旅客輸送システム(AUGT システム)−安全要求事項)のことである。

「GoA」とは、「Grades of Automation」の略で、「IEC 62267(JIS E 3802)自動運転都市内軌道旅客輸送システム」に定められている自動化レベルを指し、「GoA3」とは、係員は乗務するが緊急停止操作等は行わない形態(乗務位置の制限なし)、「GoA4」は係員が乗務しない形態(無人運転)と定義されている。

「GoA2.5」は、IEC及びJISにおいて定義されていないが、本とりまとめでは、緊急停止操作等を行う係員が列車の先頭車両の運転台に乗務する形態をいう。

検討の進め方

一般的な路線での自動運転を実現するため、本検討会では、多様な運転業務

の主体である運転士の作業内容の分析などから、導入する自動化レベルに応じ

「GoA2.5係員」とは、列車の先頭車両の運転台に乗務し、緊急停止操作等を行う係員をいう。なお、当該係員については、地下鉄や高架構造のように踏切がなく、列車走行路上の安全が確保されている路線において、地震や火災などの突発的な事象を主体に対応する場合や、第4種踏切があり、線路内への侵入防止柵等が無い路線において、列車走行路上の安全確保を担う場合など、線区条件やシステムに応じて役割が様々であることに留意する必要がある。

参考:

鉄道:鉄道における自動運転を導入する場合の技術的要件の検討 - 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr7_000027.html

鉄道:鉄道における自動運転技術検討会 - 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000058.html

令和2年7月3日 鉄道における自動運転技術検討会

https://www.mlit.go.jp/tetudo/content/001351026.pdf

https://webdesk.jsa.or.jp/preview/pre_jis_e_03802_000_000_2012_j_ed10_ch.pdf

自動運行が行われている鉄道路線

■神戸新交通:ポートアイランド線(ポートライナー)

・六甲アイランド線(六甲ライナー)

・六甲アイランド線(六甲ライナー)

■大阪市高速電気軌道:南港ポートタウン線(ニュートラム)

■ゆりかもめ:東京臨海新交通臨海線

■横浜シーサイドライン:金沢シーサイドライン

■東京都交通局:日暮里・舎人ライナー

■舞浜リゾートライン:ディズニーリゾートライン

■愛知高速交通:東部丘陵線(リニモ)

■スカイレールサービス:広島短距離交通瀬野線

ポートアイランド線は、国内で初めて無人運転を実現した新交通システム路線で、神戸新交通株式会社が運営している。神戸港沖に建設された人工島「ポートアイランド」と神戸市の中心地を結ぶ交通機関として1981年2月に開業し、2006年には神戸空港開港に伴い延伸・複線化された。複線部8.3キロメートル、単線ループ部2.5キロメートルの計10.8キロメートルの区間で12駅を結んでいます。

一方、六甲アイランド線も、神戸港沖に建設された人工島「六甲アイランド」と住吉駅を結ぶ軌道系交通機関として建設され、1990年2月に開業した。複線化された4.5キロメートルの区間で6駅を結んでいます。

両路線とも、専用の走行路において案内軌条に案内輪をあててゴムタイヤで走行する案内軌条式の新交通システムで、自動列車制御装置(ATC)にバックアップされた自動列車運転装置(ATO)によって無人運転を実現している。なお、開業当初は万が一に備えて乗務員が添乗し、監視を行っていたそうです。

この無人運転を支える総合管理システムは、運行管理・電力管理・駅務管理・防災監視の各設備から構成されており、各路線の司令所で一元的に管理しています。また、運行の安全を確保するための信号保安設備(自動列車制御装置など)、保安通信設備(列車無線など)や、各駅のホームドア設備、乗客の安全を確保するための駅保安設備(非常停止ボタン、インターホンなど)、列車・駅設備などへの電力を供給する電気設備など数多くの設備を備えています。

_01.webp)