進歩するレーダー技術 IFF(敵味方識別装置) 「MARKシリーズ」と「モード」の関連性

2025年5月3日

2025年5月3日

敵味方識別装置(IFF:Identification Friend or Foe)

レーダー技術が進歩するにつれて、レーダーで捉えた物体が敵なのか味方なのかを自動的に判別し、同時に表示する能力が求められるようになりました。IFF(敵味方識別装置)はこのニーズに応える形で開発されました。このような経緯から、IFFはしばしばレーダー技術の派生技術として位置づけられています。そのIFFについての情報をまとめています。敵味方識別装置(IFF:Identification Friend or Foe)は、同士討ち(フレンドリーファイア)を防ぐために開発された戦闘識別システムです。航空機や艦船に搭載されており、レーダーなどの電波技術を使って周囲の航空機や艦艇が味方かどうかを確認します。

このシステムは視認が困難な状況下で電波による「識別コード」のやりとりを行います。この識別コードは電波による合いことばという事ができます。主にレーダー周波数を使用していますが、場合によっては他の周波数の無線、赤外線なども利用されます。レーダーが未確認の目標をとらえると、IFFシステムは質問電波を送信します。もし目標が味方でIFF装置を搭載していれば、自動的に応答電波を返信します。

敵味方識別装置は、その名称から「敵」と「味方」を明確に区別できるように思われますが、実際には「味方」と「味方以外」を識別できるだけの装置です。この点で誤解しないことが重要です。

システムからの応答がない場合や誤った応答がある場合、対象が敵である可能性はありますが、必ずしもそうとは限りません。応答不良には様々な原因が考えられます。例えば、IFF装置自体の故障や、設定のミスなどで、識別コードや通信方式の不一致が起こり得ます。また、航空機の姿勢によってアンテナに影ができ、送受信に支障をきたす場合もあります。さらに、民間機はIFF装置を搭載していないことがあるため、応答しないこともあります。

このように、応答がないという事実だけで対象を「敵」と断定することは非常に危険であり、他の要因を考慮した総合的な判断が必要となります。

なお、IFFで使用される識別コードは機密情報とされており、敵に悪用されるのを防ぐために定期的に変更して運用されています。

IFFの基本概念は民間航空機で使用される2次レーダーとトランスポンダーシステムと密接に関連しています。しかし、両者には重要な違いがあります。軍事用IFFでは識別コードが機密情報として扱われ、敵の悪用を防ぐために頻繁に変更されるのに対し、民間航空では識別コードは国際的に統一された規格として標準化されています。

民間航空におけるトランスポンダーシステムでは、地上の2次監視レーダー(SSR: Secondary Surveillance Radar)が航空機に質問信号を送信し、機体に搭載されたトランスポンダーがこれに応答します。

また、近年では従来の質問・応答方式に加えて、航空機が自発的に位置情報などを送信(放送)するADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast)技術も普及しています。

このように民間航空システムでは、安全で効率的な運航を実現するために、すべての航空機が同じ技術規格と通信プロトコルを使用する形で標準化されています。これは軍事用IFFの秘匿性と対照的な特徴です。

IFF(敵味方識別装置)の発展史

起源と初期開発

IFF(敵味方識別装置)の起源は1935年、イギリス王立空軍(RAF)が開始した防空レーダー網の研究にまでさかのぼります。イギリスの王立空軍(RAF)は、チェーンホーム(CH)レーダーシステムの配備以前からIFFの問題を検討していました。1939年にイギリス空軍によって初めて実用化され、これが後に民間航空交通管制で使用される二次監視レーダー(SSR : Secondary Surveillance Radar)の基盤となりました。

初期のIFF Mark Iは、イギリスのチェーンホームレーダーシステムの信号を増幅し、航空機の「ブリップ」(レーダースクリーン上の輝点)を歪ませることで友軍機を識別する単純なシステムでした。しかし、飛行中にゲイン(感度)の手動調整が必要で、正確に動作するのは半分の時間程度でした。また、単一周波数にしか反応せず、様々なレーダー基地局に対応するための手動調整が必要でした。そのため一時的に「ピップスキーク」という、航空機の無線機から1分あたり14秒間にわたって1kHzの信号を発信し、これをHF/DFで測量してプロットするシステムが実用化されました。これは人海戦術による力技でしたが、チェーンホームの覆域外でも利用できるという利点がありました。

技術的進化

IFF Mark IIはこれらの問題を解決するため、異なるレーダーバンドに同調した一連の同調器を内蔵し、電動スイッチで切り替える機能を持っていました。また、自動ゲイン制御によって信号強度の問題も解決しました。IFFマークIIは1939年10月に最初の1000セットがフェランティ社に発注されました。

Mark IIは戦争初期には技術的に完成していましたが、装置不足のため、バトル・オブ・ブリテンの時期にはRAF機の一部にしか搭載されていませんでした。この間、「ピップスクイーク」と呼ばれる初期システムが使用され続けました。しかし、イギリス空軍のレーダー更新や海軍でのレーダー導入、夜間戦闘機の実用化などにより、対応すべきレーダー波の種類が増加し、12のサブタイプが作られるに至りました。さらに、マグネトロンで動作するマイクロ波レーダーが実用化されると、この周波数に対応できなくなりました。

そのため1940年には様々なレーダー波に対応するのではなく、単一の帯域での質問波と応答波で味方を識別する方法が提案されました。IFFマークIIIではレーダー側で追加の発信機が必要となりましたが、航空機搭載装置(トランスポンダ)は大幅に単純化・軽量化されました。この頃、「二次レーダー」(Secondary Surveillance Radar)という用語が生まれました。トランスポンダの応答波は時代が現在に近づくにつれてより多くの情報を含められるようになり、この技術は1980年代には航法装置の位置情報を伝送することで地上の管制レーダーや管制官に頼ることなく相互の位置を確認する空中衝突防止装置(TCAS)にも応用されています。

初期の概念から始まり、IFFはMark II、そしてIFF Mark IIIへと技術が進化していきました。IFF Mark IIIは、戦争中のほとんどの期間、西側連合国の標準システムとなりました。このシステムは特定の「質問機」(インタロゲーター)からの信号に応答するように設計され、限定的な通信機能も備えていました。敵に捕獲されて技術が漏洩するのを防ぐため、IFF装置は極秘扱いとされ、多くの装置には自爆装置が組み込まれていました。

Mark IIは戦争初期には技術的に完成していましたが、装置不足のため、バトル・オブ・ブリテンの時期にはRAF機の一部にしか搭載されていませんでした。この間、「ピップスクイーク」と呼ばれる初期システムが使用され続けました。しかし、イギリス空軍のレーダー更新や海軍でのレーダー導入、夜間戦闘機の実用化などにより、対応すべきレーダー波の種類が増加し、12のサブタイプが作られるに至りました。さらに、マグネトロンで動作するマイクロ波レーダーが実用化されると、この周波数に対応できなくなりました。

そのため1940年には様々なレーダー波に対応するのではなく、単一の帯域での質問波と応答波で味方を識別する方法が提案されました。IFFマークIIIではレーダー側で追加の発信機が必要となりましたが、航空機搭載装置(トランスポンダ)は大幅に単純化・軽量化されました。この頃、「二次レーダー」(Secondary Surveillance Radar)という用語が生まれました。トランスポンダの応答波は時代が現在に近づくにつれてより多くの情報を含められるようになり、この技術は1980年代には航法装置の位置情報を伝送することで地上の管制レーダーや管制官に頼ることなく相互の位置を確認する空中衝突防止装置(TCAS)にも応用されています。

初期の概念から始まり、IFFはMark II、そしてIFF Mark IIIへと技術が進化していきました。IFF Mark IIIは、戦争中のほとんどの期間、西側連合国の標準システムとなりました。このシステムは特定の「質問機」(インタロゲーター)からの信号に応答するように設計され、限定的な通信機能も備えていました。敵に捕獲されて技術が漏洩するのを防ぐため、IFF装置は極秘扱いとされ、多くの装置には自爆装置が組み込まれていました。

バトル・オブ・ブリテンでの役割

第二次世界大戦中、イギリスで開発された初期のレーダーシステムは、1940年7月10日から10月31日までイギリス上空とドーバー海峡でドイツ空軍とイギリス空軍の間で繰り広げられた、「バトル・オブ・ブリテン」と呼ばれる史上最大の航空戦における連合軍の勝利に重要な役割を果たしました。

この航空戦は、ドイツ空軍ルフトヴァッフェとイギリス王立空軍(RAF)の間でイギリス上空とドーバー海峡で戦われ、ドイツによるイギリス本土上陸作戦(アシカ作戦)の前哨戦として行われました。IFFを含む防空システムは、ドイツの大規模空襲からイギリスを守る上で重要な貢献をしました。

当時の航空機は高速で高高度を飛行していたため、パイロットや地上観測員による目視での敵味方の識別は不可能でした。また、初期のレーダー画面上では、検知された航空機は特徴のない点(ブリップ)として表示されるだけだったため、それが味方機なのか敵機なのかを判別することが非常に困難でした。

この重大な問題を解決するために、航空機自身がアクティブに応答信号を発する二次監視レーダーシステムが急速に開発されることになりました。このシステムにより、レーダーで捉えた航空機が友軍機であるかどうかをリアルタイムで判別できるようになり、戦術的な意思決定と防空能力が大幅に向上しました。

戦後の発展

1950年頃からは、秘匿性向上と個別識別性を高めるためSIF(Selective Identification Feature)機能が追加され、SIF装置とも呼ばれるようになりました。IFFシステムの構成は、地上や艦船の質問機(インタロゲーター)と航空機や艦船に搭載された応答機(トランスポンダー)から成り、敵味方識別だけでなく、特定機の識別、要撃・交通管制の範囲拡大、緊急事態表示などの機能も持っています。

第二次世界大戦中、IFFの開発はイギリスだけでなくアメリカでも進められ、当初はイギリスの装置を基にしたものでしたが、連合国の航空機は互いのレーダーによる質問に応答できるようになりました。機密保持のため、多くのIFF装置には乗組員が脱出・不時着した際に情報漏洩を防ぐ自爆装置が組み込まれていましたが、誤作動事故が多発したため、細い針金で固定して誤動作を防ぐ対策が取られました。

民間航空への影響

IFFから派生した技術は民間航空にも大きな影響を与え、二次監視レーダー(SSR)として現代の航空交通管制に広く使用されています。地上から1030メガヘルツの質問電波を送信し、旅客機は応答装置で自動的に割り当てられたコードを1090メガヘルツで返送します。これにより管制官は個々の航空機を識別できるようになりました。

興味深いIFFシステム関連の専門用語

IFFシステム(敵味方識別装置)には面白い専門用語があります。当初、この信号の送受信装置には「オウム(Parrot)」というコードネームが付けられていました。これはオウムが言葉を繰り返す性質(オウム返し)から、IFFシステムが信号を受け取って応答する動作にぴったりの名前でした。

その後、航空業界では識別コードを「スコーク(squawk)コード」と呼ぶようになりました。「スコーク」とは鳥が発する「ギャーギャー」という鳴き声を表す言葉で、トランスポンダー(応答機)の発する信号を鳥の鳴き声に例えたものです。

「パロット」という名称は時代と共に使われなくなりましたが、「スコーク」という言葉は今でも軍用機と民間機の両方で、トランスポンダーコードを表す正式な専門用語として広く使用されています。

敵味方識別装置(IFF)の「MARKシリーズ」と「モード」の関連性

航空トランスポンダ質問モード

二次監視レーダー(SSR)や類似の自動位置情報放送(ADS-B)システムからのパルス列の標準フォーマットです。応答フォーマットは通常、適切な装備を持つ航空機から詳細な情報を取得するために使用される、トランスポンダからの「コード」と呼ばれます。

最も単純な形では、「モード」または質問タイプは、通常2つ以上の質問パルス間の pulse spacing(パルス間隔)によって決定されます。軍事用のMode 1からMode 5まで、民間用のMode A、B、C、DおよびMode Sなど、さまざまなモードが存在します。

質問モード航空トランスポンダ用に標準化された、いくつかの異なる無線通信プロトコルがあります軍事

モード 民間

モード 説 明 1 2桁5ビットのミッションコード(コックピットで選択可能) 2 4桁の8進数単位コード(戦闘機は地上で設定、輸送機は飛行中に変更可能) 3 A 航空機の4桁8進数識別コード(スコーク コックピットで設定、航空管制官が割り当て)。Mode 3/Aは通常、高度情報を提供するMode Cと組み合わせて使用される。 C 航空機の気圧高度を提供し、通常はMode 3/Aと組み合わせて4桁8進数コードと高度を提供する(Mode 3 A/Cとして、しばしばMode AおよびCと呼ばれる) 4 3パルス応答、遅延は暗号化された課題に基づく 5 Mode SおよびADS-B GPSポジションの暗号化セキュリティバージョン S 選択的質問に対する複数の情報フォーマットを提供。各航空機には固定の24ビットアドレスが割り当てられる。

民間用モードのMode AおよびMode Cは航空交通管制レーダービーコンシステムを物理層として実装され、一方Mode Sは後方互換性のあるスタンドアロンプロトコルとして実装されます。ADS-Bは、Mode S-ESまたはユニバーサルアクセストランシーバーをトランスポート層として動作させることができます。

運用モードの詳細

二次監視レーダー(SSR)や類似の自動位置情報放送(ADS-B)システムからのパルス列の標準フォーマットです。応答フォーマットは通常、適切な装備を持つ航空機から詳細な情報を取得するために使用される、トランスポンダからの「コード」と呼ばれます。

最も単純な形では、「モード」または質問タイプは、通常2つ以上の質問パルス間の pulse spacing(パルス間隔)によって決定されます。軍事用のMode 1からMode 5まで、民間用のMode A、B、C、DおよびMode Sなど、さまざまなモードが存在します。

質問モード

航空トランスポンダ用に標準化された、いくつかの異なる無線通信プロトコルがあります

| 軍事 モード | 民間 モード | 説 明 |

|---|---|---|

| 1 | 2桁5ビットのミッションコード(コックピットで選択可能) | |

| 2 | 4桁の8進数単位コード(戦闘機は地上で設定、輸送機は飛行中に変更可能) | |

| 3 | A | 航空機の4桁8進数識別コード(スコーク コックピットで設定、航空管制官が割り当て)。Mode 3/Aは通常、高度情報を提供するMode Cと組み合わせて使用される。 |

| C | 航空機の気圧高度を提供し、通常はMode 3/Aと組み合わせて4桁8進数コードと高度を提供する(Mode 3 A/Cとして、しばしばMode AおよびCと呼ばれる) | |

| 4 | 3パルス応答、遅延は暗号化された課題に基づく | |

| 5 | Mode SおよびADS-B GPSポジションの暗号化セキュリティバージョン | |

| S | 選択的質問に対する複数の情報フォーマットを提供。各航空機には固定の24ビットアドレスが割り当てられる。 | |

民間用モードのMode AおよびMode Cは航空交通管制レーダービーコンシステムを物理層として実装され、一方Mode Sは後方互換性のあるスタンドアロンプロトコルとして実装されます。ADS-Bは、Mode S-ESまたはユニバーサルアクセストランシーバーをトランスポート層として動作させることができます。

IFFには複数の運用モードがあります:

モード1とモード2

古い規格で、モード1はコクピットで設定する2桁5ビットのミッションコード、モード2は基本的に飛行前に設定する機上変更不可の8進数4桁の機体番号です。輸送機などでは機上で変更できることもあります。モード3

軍民共用で、パルスの間隔で区別され、タイプはAからDに区別されますが、実際に使われているのはAとCだけです。パルス1とパルス3の間隔が8マイクロ秒ならモードA、21マイクロ秒ならモードCとなります。モードAは機体を識別する8進数4桁のスコークコードを問い合わせ、モードCは気圧高度計の値を100ft単位で問い合わせます。トランスポンダは問い合わせに対し、自動的に回答します。

モード4

軍用で、モード3/Aと同様の問い合わせを暗号化して行います。トランスポンダは予めセットされたコードと一致を確認してから、位置を分かりにくくするため遅延させて応答します。このモード4や後述のモード5の暗号のセットに使うのがKIV-77やKIV-78 IFF暗号化アップリケという機器です。モードS

1980年代に追加された軍民共用モードで、高度なパルス送信技術で多様なデータを送ります。スコークと高度だけでは不十分なため追加されました。このシステムは空中衝突防止装置(TCAS)やADS-Bにも使用されています。モード5

モードSを暗号化した軍用モードで、より高度なデータ保護機能を持ちます。米軍では2020年から本格運用を開始し、自衛隊やNATO各国もそれに合わせてモード5対応トランスポンダの導入を進めています。現代のIFF(敵味方識別装置)システムの進化と特徴 モード5

現代のIFF(敵味方識別装置)システムは、高度に暗号化された方法で識別信号をやりとりし、敵による信号の偽装を防ぐ仕組みを持っています。このシステムは暗号化鍵の漏洩や味方の離反に備えて鍵を変更することも可能で、それまで味方だったものを敵として識別することもできます。

平時には、軍用機は民間の航空管制用と同じ航空機識別信号を発し、最高飛行高度や国籍コード、軍用機であることを示すコードを送信します。一方、軍事行動中はこれらの管制用信号は停波され、戦闘地域周辺を運行中の軍用機が航空機識別信号を発している場合は中立を意味します。

2015年時点で、NATO加盟国や日本、韓国など旧西側諸国の軍は「モード4」機器を搭載しており、これにより数百km先の対象を判別できます。レーダー画面上では、識別結果として味方機なら青、不明機なら赤の三角印などが表示されます。2020年には、より高度なデータ保護機能を持つ「モード5」機器への移行が計画されていました。

モード5は、Mark 12A型トランスポンダを装備することで利用可能になる次世代IFF軍用モードです。この導入は1994年にイラク北部で発生した友軍相撃事故を契機に、IFFシステムの能力向上が求められた結果です。この事故は米国防総省およびNATO当局のIFFシステムへの関心を高め、米陸軍のIFF能力向上を促す要因となりました。

モード5の主な特徴は、民間航空管制との干渉がないこと、NSA(国家安全保障局)に必要な暗号保全情報を提供すること、独自の位置情報および識別符号を使用すること、そしてステルスモードでも質問に反応可能なことです。米陸軍はAN/TPX-57インタロゲータを防空および航空管制システムに組み込み、AN/APX-118、AN/APX-119、AN/APX-123の3種類のトランスポンダの装備を進めています。これらはモード4とモード5の両方に対応しており、運用の柔軟性を高めています。

モード5の導入による運用上の利点としては、他のモードとの干渉がなく、GPSシステムからの時間情報を利用できること、複数の暗号キーのローディングが可能なこと、SIF(Selective Identification Feature)機能の向上、スキッター機能の搭載、リーサル・インテロゲーション・モードによる味方機の保護、近接隊形での個別識別が可能になることなどがあります。

ただし、モード5にはいくつかの課題もあります。暗号キーの保持には電源供給が必要であり、一部の暗号キーの再ローディングには制限があること、特定のデータ転送機材が必要なことなどです。また、当時のトランスポンダは、FAAが2020年までに義務化をした「ADS-B OUT」に対応していませんでした。

NSAは、モード5トランスポンダが外されたり改変されたりすると自動的に暗号キーがゼロ化される特性と、暗号自体の高い耐干渉性能から、一度インストールされれば「秘区分なし」として管理できると決定しています。

IFFの歴史的な発展を見ると、Mark IIIの開発を引き継いだボーデンがイギリス戦闘機司令部の最高司令官ヒュー・ダウディングから機能向上を急ぐよう指示されたことが新技術開発の契機となりました。IFFシステムは迅速に導入され、様々な航空機に搭載されました。このデモンストレーションの成功により、米陸軍航空隊もイギリスの技術を採用することを決定しました。

しかし、IFFシステムの切り替えは常に困難で、1943年のアバランチ作戦では異なるIFFシステムが同時に運用され、互換性の問題が浮き彫りになりました。友軍誤射防止の努力は続けられましたが、完全な解決には至りませんでした。

1950年代には、IFF Mark IIIが改良されてIFF Mark Xに置き換えられ、より高い周波数を使用することで電子機器間のクロストークを減少させ、識別精度を向上させました。後のバージョンではSIF機能が追加され、より高度な識別機能を持つようになりました。

米国防総省は2014年度にモード5の運用を開始し、2020年度までに完全な運用体制を整えることを目指していました。この技術の発展により、情報保障、機能性能の向上、航空管制との干渉防止という面で大きな進歩がもたらされ、軍事作戦の効率性と安全性が大幅に向上することが期待されています。

以下は、最新のIFF(敵味方識別装置)モード5に関する、米国、NATO、日本それぞれの現段階での導入スケジュールおよび実績について、詳細をまとめました。

背景と移行の必要性

IFFシステムは、軍事作戦において友軍と敵軍を迅速かつ正確に識別するための不可欠な技術です。従来の「モード4」は暗号化された信号による識別を行っていましたが、技術の進展や新たな電子戦(EW)環境、サイバー脅威への対応が求められる中、より高度な暗号化と拡張機能を持つ「モード5」への移行が急務となりました。特に、各国とも2020年6月を目途にモード4運用の終了とモード5への移行を実施する動きが加速しています。

米国における動向

モード4運用終了への対応

運用終了の背景

米国防総省(DoD)は、モード4で使用されていた暗号鍵資材の有効期限切れを受け、セキュリティ面のリスクを低減するため、2020年6月30日をもってモード4の運用を終了する方針を採りました。これに伴い、既存のプラットフォームや装備を新たなモード5へと段階的に移行する計画が進められました。

モード5の導入と技術革新

uAvionix社の取り組み

米国では、特に無人航空システム(UAS)向けに小型で高性能なIFFシステムが求められており、uAvionix社は先駆的な製品開発を進めています。

2021年3月 同社は、世界最小のAIMS認証済みモード5マイクロIFFトランスポンダー「RT-2087/ZPX-B」を発表。サイズ、重量、消費電力の大幅削減により、特に小型UASへの搭載が可能になりました。

2024年5月 世界初のモード5マイクロIFF複合トランスポンダー受信機「RT-2087/ZPX-1」がAIMS Mk XIIB認証を取得。有人・無人航空機双方で、状況認識と戦闘識別能力を向上させるシステムとして注目されています。

BAEシステムズのデジタルトランスポンダー再設計

2024年8月、米海軍航空システム司令部は、BAEシステムズに対し、旧式化した部品の問題に対応するため、AN/APX-123A(V)共通トランスポンダーの技術刷新を目的とした約3,000万ドルの契約を発注。これにより、最新のIFF規格への適合とシステムの長期運用性が確保されます。

Sagetech Avionics社の新製品

2023年7月、Sagetech Avionics社は、モード5レベル2B(M5L2-B)対応のMX12B V2トランスポンダーを発表。航空機の戦闘識別精度の向上に寄与するこのシステムは、軍事航空分野のさらなる進化を象徴しています。

米国では、モード4の運用終了に伴うリスク管理および新たな脅威への対応として、モード5の導入が加速されています。各企業による先進的な製品開発と認証取得により、有人および無人航空機双方で高い信頼性と安全性を実現しつつあります。

NATOにおける動向

NATO加盟国の移行計画

全体的な移行

NATO加盟国は、従来のモード4システムからモード5への移行を段階的に実施しています。電子戦環境の変化に対応し、識別精度の向上とセキュリティ強化を目的としており、加盟国間での技術標準の統一と互換性の確保が重視されています。

進捗状況と実績

早期警戒管制システムのアップグレード

NATOの早期警戒管制システム(NAEW&C)では、モード4のサポート終了に伴い、モード5および拡張モードS(EHS)へのアップグレードが進められています。2019年9月時点では、計画中の14機中10機の改修が完了しており、今後数年間で完全移行が目指されています。

加盟国間の協調

各国は、移行のための共通プロトコルおよび運用手順の策定を進め、相互運用性の向上に努めています。これにより、統一されたIFF識別能力が確保され、複数国による合同作戦時のリスク低減が図られています。

NATOでは、モード4からモード5への円滑な移行を目指すとともに、技術標準の統一や早期警戒管制システムのアップグレードを通じて、連携運用の強化と安全性向上を実現しています。

日本における動向

陸上自衛隊のモード5導入

初期導入と契約実績

日本では、陸上自衛隊が中心となり、IFFモード5への移行を推進しています。

2016年12月 タレス社が日本の陸上自衛隊向けに、モード5対応のIFF質問機器(例:軽量なIFF質問機「TSA1412」)の提供契約を受注。これにより、従来のシステムからの円滑な移行が図られました。

2020年5月 レオナルド社は、日本無線株式会社との契約に基づき、陸上自衛隊向けにモード5対応のIFF機器を提供。これにより、2020年6月に予定されていたモード4運用終了に先立って、モード5への完全移行が実現されました。

移行の背景と成果

運用終了への対応

日本は、2020年6月のモード4運用終了に向け、既存装備の更新と新規システムの導入を計画的に実施。これにより、最新の暗号技術と識別精度を備えたモード5システムが運用開始され、国内の防衛システム全体の安全性と運用効率が向上しました。

日本においては、陸上自衛隊を中心としたIFFシステムの更新が着実に進められており、タレス社およびレオナルド社をはじめとする先進的な技術提供企業との協力により、2020年6月のモード4運用終了に対応する形でモード5への完全移行が実現されています。

平時と有事の運用

平時における訓練飛行や要人護衛、救難といった任務においては民間の航空管制用と同じ航空機識別信号を発しており、最高飛行高度と国籍コード、および軍用機であることを示すコードが発信されます。軍事行動中はこれら管制用の信号は停波されます。また、戦闘地域周辺を運行中の軍用機が航空機識別信号を発している場合は中立を意味します。

敵味方識別装置(IFF)の「MARKシリーズ」と「モード」の関連性

MARKシリーズの進化と対応モード

IFF MARK IおよびIFF MARK II

概要: 第二次世界大戦中に開発された初期のIFFシステムで、レーダー信号に対して自動的に応答するトランスポンダを使用していました。

モード: この段階では「モード」という概念はまだ明確に確立されておらず、単純な質問応答方式で基本的な敵味方識別機能を提供していました。

モード: この段階では「モード」という概念はまだ明確に確立されておらず、単純な質問応答方式で基本的な敵味方識別機能を提供していました。

IFF マークI:初期の友軍識別システム

1939年に実験的に導入されたIFF(敵味方識別)マークIは、第二次世界大戦初期における友軍識別の先駆けとなるシステムでした。バウズィーの研究者たちは単純な設計を目指し、再生受信機の技術を基盤に開発を進めました。

このシステムの基本原理は、レーダー信号を受信して増幅し、選択された周波数で共振するLC回路(「タンク」と呼ばれる)へ送ることでした。タンクの出力の一部が増幅器へフィードバックされることで信号が大幅に増幅され、通常は問題視される「アンテナからの逆流」が、このシステムでは逆に利点となりました。レーダー信号が適切に増幅されると、システムは受信機から送信機へと変わり、増幅された信号を返送します。この信号は小さいながらも、レーダー受信機には通常の反射信号より強く検出されました。

マークIはイギリスのチェーンホーム(CH)レーダー(20-30MHz帯)からの信号に同調するよう設計され、これを強く増幅して航空機から再放送することで、レーダー画面上の友軍機の表示(ブリップ)が突然大きくなり、識別が可能になりました。さらに識別を明確にするため、電動スイッチを用いて受信機を急速に切断・再接続し、レーダー表示上の点滅を振動させました。パイロットはコックピットのコントロールパネルから15マイクロ秒のパルス、40マイクロ秒のパルス、またはその交互切り替えという3種類のパターンを選択できました。

しかし、このシステムには大きな欠点がありました。まず、パイロットがフィードバック制御を慎重に設定する必要があり、設定が不適切だと有効な信号が生成されないか、「スキッター」と呼ばれる広範囲の干渉を引き起こしました。特に単座戦闘機では、飛行中にゲイン調整を忘れることが多く、使用可能な信号が返されるのは約50%程度に限られていました。また、システムは一度に1つの周波数でしか機能せず、複数の異なる周波数で運用されるCHレーダー局に対応するため、パイロットは手動でチューニングする必要がありました。

マークIは実験的な使用にとどまり、AMESで30セットが手作りされた後、1939年9月にフェランティ社に1,000セットが注文されました。しかし、23MHzのチェーンホーム周波数でしか動作せず、他のレーダーシステムには対応できないという大きな制約があったため、すぐにより高度なシステムの開発が求められました。

IFF マークII:世界初の実用的な敵味方識別システム

第二次世界大戦が始まる直前、イギリスの軍部は様々な周波数帯で多様なレーダーシステムを導入していました。空軍の200MHz夜間戦闘機用システム、陸軍の75MHz砲照準レーダー、20〜30MHzのチェーンホームなど、航空機が複数のレーダーに視認される状況が増える中、マークIの周波数制限が大きな課題となりました。

1939年初頭には、マークIに似た設計でありながら、多くのレーダー装置に対応できる改良型が開発されていました。新しいIFF マークIIは「カムと歯車とジュネーブ機構の複雑なシステム」を採用し、3つの広い周波数帯をカバーしていました。この新システムの主な改良点は以下の通りです:

まず、帯域を切り替える発振器に接続されていました。次に、電動同調コンデンサを使用して各帯域内の周波数範囲を数秒ごとに自動的にスキャンする機能が追加されました。さらに、自動ゲイン制御機能により適切な信号強度が維持され、「スキッター」現象が防止されました。

これらの改良により、飛行中の周波数同調やゲイン調整が不要となり、レーダーへの応答信頼性が大幅に向上しました。デバイスの自動化により、地上での定期的な調整だけで適切な動作が維持できるようになり、初めて真に実用的なシステムが誕生しました。

1939年10月にフェランティ社に1,000セットが注文され、11月までに最初の100セットが完成しました。しかし、バトル・オブ・ブリテンの時期までには一部の部隊にしか装備されませんでした。戦闘が主に南イングランドで行われ、CHステーションが海岸沿いに配置されていたため、戦闘機がイギリス海峡を越えなければレーダーに映らず、当時はピップ・スクイークという旧式の識別方法が継続使用されていました。

バトル・オブ・ブリテン後、マークIIはRAF機に急速に配備されるようになりました。例えばスピットファイアに搭載する場合、尾部に2本のワイヤーアンテナが必要で、最高速度が時速3.2km低下し、重量が18kg増加するといった影響がありました。

IFFシステムの不在は深刻な問題を引き起こしていました。1939年9月のバーキングクリークの戦いは、IFFがあれば避けられたであろう友軍誤射の事例でした。また、ドイツ軍はこの弱点を利用し、1940年7月にはRAF爆撃機編隊に自軍の爆撃機を混入させるという戦術を用いました。

1940年11月、ティザード作戦の一環としてマークIIセットが米国に持ち込まれました。米国の研究者たちは共通システムの重要性を認識し、1941年初頭にマークIIを自国の航空機に搭載することを決定しました。生産はフィルコ社によって開始され、1942年7月にSCR-535として18,000セットが注文されました。

マークIIは当初の周波数要件に対応していましたが、1942年までには非常に多くの種類のレーダーが使用されるようになり、特定のレーダーの組み合わせに対応するためにサブバージョンが導入されました。さらに、キャビティマグネトロンに基づく新しいレーダーの導入により、さまざまな周波数への対応が困難になってきました。

IFF MARK III

概要: 第二次世界大戦後期から冷戦初期にかけて開発・使用されたシステムで、MARK IIとは異なる開発路線上の製品でした。MARK IIに比べて普及範囲は限定的でしたが、技術的な進化を含んでいました。

対応モード: この段階でも「モード」の明確な分類体系は存在していませんでしたが、識別精度と信頼性の向上が図られました。

IFF マークIII:革新的な単一周波数システム

1940年代初頭、マークIIシステムは多様化するレーダー技術に対応するため、約12種類ものサブタイプに分かれていました。海軍用のIIIN、陸軍・空軍の地上レーダー用のIIIGなど様々なバージョンが存在しましたが、単一のユニットですべてに対応することは不可能でした。

マークIIの根本的な問題は、航空機側の装置が各レーダーの周波数に直接応答する必要があったことです。さらに深刻だったのは、キャビティマグネトロンの成熟により、3GHz帯で動作するマイクロ波レーダーが1941年に導入され、既存のIFF受信機では対応できない周波数帯が使用されるようになったことでした。

1940年、イギリスの技術者フレディ・ウィリアムズはすべてのIFF操作を単一の周波数に移行する革新的な方法を提案しました。当初は緊急性が認識されませんでしたが、マイクロ波レーダーの導入により、この提案が真剣に検討されるようになりました。

1941年、ビビアン・ボウデンの指揮下で新しいマークIIIの開発が始まりました。この新システムでは、レーダーの周波数に直接応答する代わりに、レーダー局に設置された「質問機」(インタロゲーター)からの専用信号に応答する方式を採用しました。157〜187MHzの周波数帯が選択され、航空機側の装置(トランスポンダー)は大幅に簡素化されました。

マークIIIシステムの主な革新点は以下の通りです:

レーダー局側には「質問機」と呼ばれる追加の送信機が必要となりましたが、その代わり航空機側の装置は単一の周波数帯に対応するだけでよくなりました。これにより、複雑なマルチバンドシステムが不要となり、航空機搭載機器は大幅に簡素化・軽量化されました。

信号の偏波が水平から垂直に変更され、アンテナ性能が向上しました。マークIIIのアンテナは航空機の底部から突き出た単純な1/4波長ユニポールで、航空機が逆さまでない限り、優れた全方向受信を提供しました。

信号処理も改善され、複数のレーダーからの質問信号が重なった場合や、遠距離にある航空機の識別が困難な問題が解決されました。トランスポンダーは4〜6個のパルスを受信した後にのみ応答するよう遅延が追加され、質問レートが増加すると出力信号を下げるよう設計されました。

新しい電源システムにより、航空機が地上(または航空母艦の甲板上)にいる間に乗組員が返信信号の強度を調整できるようになり、飛行中の調整が不要になりました。これにより、システムの信頼性が大幅に向上しました。

さらに、コード化された「メーデー」応答を送信する能力など、限定的な通信機能も備えていました。

マークIIIは英国ではARI.5025、米国ではSCR.595としても知られ、1942年から1943年にかけて徐々にマークIIに取って代わり、戦争の残りの期間を通じて連合国の標準的なIFFシステムとなりました。航空機、船舶、潜水艦で広く使用され、戦時中には500ユニットがソ連にも供給されました。

このシステムは、ウォルターやレベッカ/ユーレカなどの他のトランスポンダーシステムの基盤としても活用され、適切に装備された航空機が地上の特定の場所に誘導されたり、撃墜された航空機の位置を特定したりする際に役立ちました。

マークIIIの発展により「二次レーダー」(Secondary surveillance radar)という概念が生まれ、この技術は現代にも受け継がれています。1952年からマークIIIはIFFマークXに置き換えられましたが、その基本的な概念は航空管制システムの基礎となり、1980年代には航法装置の位置情報を伝送することで相互の位置を確認する空中衝突防止装置(TCAS)にも応用されました。

ビーコンシステムとしての応用:IFF技術の多様な展開

第二次世界大戦中に開発されたIFFマークIII技術は、単なる敵味方識別を超えて、様々な航法支援用ビーコンシステムとして応用されました。この技術的発展は、戦争の様々な局面で重要な役割を果たし、航空機の安全と任務遂行能力を大幅に向上させました。

海軍航法支援システム「ルセロ」

技術的革新によりASV Mk. IIレーダーの176MHz(後に177MHzに調整)に応答する特殊なビーコンを開発しました。「ルセロ」(Lucero)と名付けられたこのシステムは、海軍基地や飛行場に戦略的に設置され、航空機が船舶用レーダーを長距離航法システムとして活用できるようになりました。

この革新的なシステムは、特に悪天候や夜間の飛行において非常に価値がありました。視界が限られる状況でも、航空機は海軍施設や飛行場の正確な位置を特定できるようになり、安全な航行と着陸が可能になりました。また海上任務から帰還する航空機にとって、母艦や最寄りの飛行場を確実に見つけられることは生存率の向上に直結しました。このシステムは特に1942年以降、海上パトロールや対潜水艦作戦に従事する航空機にとって不可欠なツールとなりました。

RAF飛行場用ビーコンシステム「パーフェクトス」

海軍向けルセロシステムの成功を受けて、同様の技術がイギリス空軍(RAF)の飛行場用に212MHzで開発されました。「パーフェクトス」(Perfectos)と呼ばれるこのシステムは、夜間戦闘機に搭載されたAI(Aircraft Interception) Mark IVレーダーと連携するよう特別に設計されました。

この技術的進化により、1941年後半から夜間戦闘機のパイロットは約160km離れた場所からでも目標となる飛行場を確実に見つけることが可能になりました。夜間飛行の危険性を考えると、これは非常に重要な進歩でした。敵機を迎撃した後や燃料が少なくなった状況で、帰還先の飛行場を確実に特定できることは、パイロットとその貴重な航空機を救う手段となりました。特に悪天候や視界の悪い状況での夜間作戦において、このシステムは数多くの命を救うことに貢献しました。

レベッカ/ユーレカシステム

IFF技術の応用の中でも特に重要だったのが、レベッカ/ユーレカ(Rebecca/Eureka)と呼ばれる中継レーダーシステムです。このシステムはIFFの基本技術をさらに発展させ、1943年から占領下のヨーロッパにおける極めて機密性の高い作戦をサポートしました。

レベッカ/ユーレカシステムの主な用途は、物資や特殊工作員(SOE要員やレジスタンスへの連絡員など)の投下地点を正確に特定することでした。航空機に搭載された「レベッカ」装置が地上の「ユーレカ」ビーコンと通信し、地上の受信チームの正確な位置を特定できるようにしました。このシステムは独自のパルス間隔と周波数を使用し、敵に傍受されにくい設計となっていました。これにより、従来よりもはるかに高い精度で物資の投下が可能になり、敵占領地域での秘密作戦の成功率が大幅に向上しました。

このシステムは特に夜間や悪天候の状況で価値を発揮しました。視覚的な目標確認が困難な状況でも、地上チームへの物資や人員の正確な配備が可能になり、特にフランスのレジスタンス運動への支援において重要な役割を果たしました。

ウォルターシステム

「ウォルター」(Walter)は、IFF技術の生存救助への応用として1943年初頭に開発された小型システムでした。航空機の救命いかだに搭載されるよう特別に設計されたこの装置は、水上に不時着または墜落した航空機乗員の捜索救助を大幅に効率化しました。

海上で遭難した乗組員が救命いかだを展開すると、ウォルターシステムが自動的に作動し、捜索機のレーダーに応答する信号を発信しました。システムは低消費電力で設計され、最大72時間の連続動作が可能でした。広大な海洋で小さな救命いかだを目視で発見することは非常に困難ですが、このシステムにより、捜索救難機は遭難者の位置を正確に特定することが可能になりました。

ウォルターシステムの導入前は、海上で遭難した航空機乗員の生存率は非常に低く、多くの場合、救助隊が到着する前に海の過酷な環境で命を失っていました。この技術革新により、数多くのパイロットと乗組員の命が救われ、特に大西洋や太平洋での作戦において重要な役割を果たしました。

対潜水艦位置情報共有システム

1943年以降、地中海地域の特定の作戦ニーズに応えて開発された位置情報共有システムがありました。資料によっては「特殊応答システム」などと呼ばれるこのシステムの主な目的は、哨戒飛行中の航空機が発見したターゲット(主に敵潜水艦や艦船)の位置情報を、他の友軍機や艦船に効率的に伝達することでした。

哨戒機がターゲットを発見すると、このシステムを通じて特定の信号を発信し、その位置情報を伝えることができました。これにより、同じ任務に従事する他の航空機や艦船がターゲットの最新位置を把握し、迅速に対応することが可能になりました。

このシステムは特に対潜水艦作戦において価値を発揮しました。敵潜水艦が発見された場合、一機の哨戒機だけでは撃沈することが難しい場合でも、位置情報を他の部隊に伝達することで、集中的な攻撃や長時間の追跡が可能になりました。これにより、連合国は地中海における敵の海上輸送路を効果的に遮断し、北アフリカ戦線やイタリア戦線での作戦を支援するために利用されました。

技術的遺産

これらのビーコンシステムの発展は、IFF技術がいかに柔軟で応用範囲の広いものであったかを示しています。単なる敵味方識別を超えて、航法支援、救助活動、情報共有など多様な用途に適応し、第二次世界大戦における連合国の戦略的優位性を高めることに貢献しました。

これらのシステムの技術的特性(特定の周波数帯の使用、パルス符号化、低消費電力設計など)は、戦後の民間航空管制システムや海上救助システムの発展に大きな影響を与えました。現代のトランスポンダー技術や航空管制レーダー、さらにはGPS補助システムに至るまで、これらの初期のIFF派生技術の影響を見ることができます。この技術的遺産は、現代の航空安全システムの基礎を形成し、毎日何百万人もの旅行者の安全を確保しています。

IFF MARK IV

IFF マーク IV:セキュリティ向上への第一歩

マーク III の重大な弱点は、180MHz付近の任意の信号に反応してしまう点にありました。これは敵が同じ周波数帯でランダムな信号を送信することで、マーク III を搭載した友軍機の位置を特定できる可能性があることを意味していました。この脆弱性は戦術的な不利をもたらす恐れがあり、セキュリティの強化が急務となりました。

この課題に対応するため、アメリカ海軍研究所(NRL)はマーク IV として知られるようになる新しい IFF システムを開発しました。このシステムは質問周波数として 470MHz、応答周波数として 493.5MHz を採用し、より高い周波数帯を使用することでセキュリティを向上させました。しかし、これらの周波数はドイツのヴュルツブルクレーダーの動作周波数に近いという新たな問題が浮上しました。

この周波数の近接性はマーク IV の広範な導入を制限する要因となりました。敵のレーダーシステムと周波数が近いことで、敵に友軍機の位置を知らせてしまう危険性があったためです。そのため、マーク IV は主にマーク III の危険時における予備システムとして保持され、実際の運用は太平洋戦域に限定されました。ヨーロッパ戦線では、ドイツのレーダー技術との干渉リスクが高かったため、広く採用されることはありませんでした。

_transponder,_introduced_1950_-_National_Electronics_Museum_-_DSC00301.webp)

_transponder,_introduced_1950_-_National_Electronics_Museum_-_DSC00301.webp)

Hazeltine AN-APX-6 Identify Friend or Foe (IFF) transponder, introduced 1950

- National Electronics Museum -

ヘイゼルティン AN-APX-6 敵味方識別 (IFF) トランスポンダー、1950 年に導入

- 国立電子博物館 -

Daderot, CC0, via Wikimedia Commons

IFF MARK V

IFF マーク V:多チャンネル化による高度なセキュリティ

マーク IV の限定的な成功を踏まえ、イギリスの技術者ビビアン・ボウデンはアメリカの NRL に加わり、さらに高度な IFF システムの開発に貢献しました。この成果がマーク V、通称「国連ビーコン(UNB)」です。

マーク V の最も画期的な特徴は、950〜1150MHz という従来よりもさらに高い周波数帯を使用したことでした。この高周波帯の採用により、12の個別チャンネルを提供することが可能となりました。この多チャンネル化は、敵からの質問信号と友軍からの正規の質問信号を区別する能力を大幅に向上させました。

各チャンネルは特定の周波数で動作し、異なる識別コードを使用できるよう設計されました。これにより、敵が友軍の IFF システムを模倣したり悪用したりすることがより困難になり、セキュリティが強化されました。さらに、複数のチャンネルを持つことで、異なる作戦や部隊に対して個別の識別周波数を割り当てることが可能となり、戦術的な柔軟性も向上しました。

マーク V は技術的に優れていましたが、1944年8月に初めて実用化されたという時期的な問題がありました。第二次世界大戦の終結が近づいていたため、このシステムの大規模な導入は実現しませんでした。限られた数の航空機と艦船にのみ装備され、その潜在能力を十分に発揮する機会はありませんでした。

IFF MARK X

概要: 1950年代に導入されたこのシステムは、IFFの標準として広く採用され、初めて複数の「モード」という概念を導入しました。SIF(Selective Identification Feature)という用語もその頃から使われるようになりました。

対応モード:

モード1: 軍用の識別コード(任務種別や部隊種別)を送信。

モード2: 航空機固有の識別コードを送信(軍用機のテイルナンバーなど)。

モード3/A: 民間航空機の識別用コード(スコークコード)を送信。航空交通管制用の4桁の識別コード。

モードC: 航空機の気圧高度情報を送信(100フィート単位)。

現代 IFF への移行:マーク X の導入

1950年代初頭、マーク III は最終的に IFF マーク X に置き換えられました。マーク X は質問信号に 1030MHz、応答信号に 1090MHz という特定の周波数を使用し、現代の航空管制システムの基礎となる重要な技術的進歩をもたらしました。

マーク X の最も重要な革新は「選択的識別機能」(SIF)の導入でした。この機能により、システムは特定のパルスパターンにのみ応答するよう設計され、敵が IFF を悪用することがさらに困難になりました。SIF は複数の「モード」を備え、それぞれが異なるタイプの情報を伝達するよう設計されていました。これにより、単純な友軍識別を超えて、高度や飛行隊の識別など、より多くの情報を伝達できるようになりました。

しかし、このシステムへの移行期間中も友軍誤射の問題は完全には解決されませんでした。特に朝鮮戦争中には、ソ連に供給されたマーク III ユニットへの懸念から、米極東空軍はマーク III 信号を表示する航空機を自動的に友軍と見なさないよう命じるという複雑な状況が生じました。敵がマーク III を入手し、友軍を装う可能性があったためです。

1951年6月には、イギリス海軍の艦艇 HMS「ハート」と米軍の P-51 マスタング戦闘機の間で友軍誤射事件が発生しました。この事件を受けて、識別システムの継続的な改善の必要性が問題化しました。最終的に、実用的な解決策として、すべての航空機を友軍として扱うという決定が下されました。

IFF システムの発展は、航空戦における友軍誤射を減らすための継続的な技術的努力を示しています。マーク III からマーク X への進化は、現代の航空管制システムの基礎を形成し、その後の民間航空交通管制システムや、1980年代に導入された航法装置の位置情報を伝送して相互の位置を確認する空中衝突防止装置(TCAS)などの技術へと発展していきました。この技術的発展は、軍事分野から民間航空へと応用範囲を広げ、現代の航空安全システムの重要な一部となっています。

IFF MARK XI

概要: MARK XとMARK XIIの間の過渡的なシステムとして開発されましたが、広く採用されることはありませんでした。しかし、暗号化技術の強化など、技術的に重要な進化を含んでいました。

IFF MARK XII

概要: MARK Xの後継として開発され、セキュリティと機能性が強化されました。冷戦期からの軍用標準システムとして広く採用されています。

対応モード:

モード4: 暗号化された軍用識別信号を使用し、より高度なセキュリティを提供。質問応答の暗号化により、敵による模倣を困難にしました。

モードS: 24ビットの固有識別子(個別アドレス)を持つ航空機との双方向データリンクを可能にし、主に民間航空交通管制の効率化に寄与しました。衝突防止システム(TCAS)の基盤としても機能しています。

IFF MARK XIIA

概要: MARK XIIのアップグレード版(Advanced)として開発された最新のIFFシステムで、さらなるセキュリティ強化と機能拡張が図られています。

対応モード:

モード5: モード4の後継として開発され、より高度な暗号化技術を採用。GPS連動による位置情報の精度向上、耐妨害性の強化、秘匿性の高いデータリンク機能を備えています。NATOや同盟国間での相互運用性が強化されています。

MARKシリーズとモードの関連性

- 進化の連続性: 各MARKシリーズは、その時代の技術的要請や運用上の必要性に応じて開発されており、対応するモードも進化してきました。MARK X以降は複数のモードが体系的に導入され、軍用および民間用の識別ニーズに対応しています。

- 対応モード互換性: 新しいMARKシステムは一般的に下位互換性を持ち、古いモードもサポートしています。例えば、現代のMARK XIIAはモード1、2、3/A、C、4、5、Sに対応可能です。

- 民間・軍用の区分:

- 主に軍用: モード1、2、4、5

- 軍民共用(特に民間航空管制で重要): モード3/A、C、S - 現代の発展: 現在の航空管制システムでは、モードSを基盤としたADS-Bが普及しており、これはIFFの民間版進化形と考えられています。一方、軍用ではモード5の採用が標準となりつつあります。

この分野は技術的進化と軍事・民間の要件が複雑に絡み合っているため、MARKシリーズとモードの関係性は時に単純化されて説明されることがありますが、実際には複雑な発展経緯と相互依存関係を持っています。

_-_National_Cryptologic_Museum_-_DSC07993.webp)

KIT-1A-Mark XV Identification Friend or Foe (IFF)

- National Cryptologic Museum -

KIT-1A-Mark XV 識別 敵味方 (IFF) - 国立暗号博物館 -

Daderot, CC0, via Wikimedia Commons

米国メリーランド州フォートミードの国立暗号博物館に展示されています。

US Navy 051015-N-1416P-045 Aviation Electronics Technician 3rd Class Kristine Solberg uses an Identification, Friend or Foe (IFF) checker on an F-A-18C Hornet assigned to Marine Fighter Attack Squadron Two Three Two (VMFA-232)

アメリカ海軍 051015-N-1416P-045 航空電子技術者 3 等兵曹クリスティン・ソルベルグが、海兵隊戦闘攻撃飛行隊 232 (VMFA-232) に所属する FA-18C ホーネットで敵味方識別 (IFF) チェッカーを使用しています

U.S. Navy photo by Photographer s Mate Airman Natalia E. Panetta, Public domain, via Wiki

原子力空母 USS ニミッツ (CVN 68) の飛行甲板で、海兵隊戦闘攻撃飛行隊 232 (VMFA-232) の「レッド デビルズ」に所属する F/A-18C ホーネットの敵味方識別 (IFF) チェッカーを使用しています。

原子力空母 USS ニミッツ (CVN 68) の飛行甲板で、海兵隊戦闘攻撃飛行隊 232 (VMFA-232) の「レッド デビルズ」に所属する F/A-18C ホーネットの敵味方識別 (IFF) チェッカーを使用しています。

トランスポンダの質問モードについて詳しくは以下にまとめています。

ADS-Bの詳細は「ADS-B ADS-C ADSの概要 航空管制と人口衛星 ATCの話2」でまとめています。

空中衝突防止装置(TCAS)について詳しくは以下にまとめています。

「空中衝突防止装置・航空機衝突防止装置 TCAS / ACAS ATCの話4」でまとめています。

ATC(航空管制)関連を詳しくまとめました。

ADS-B ADS-C ADSの概要 航空管制と人口衛星 ATCの話2

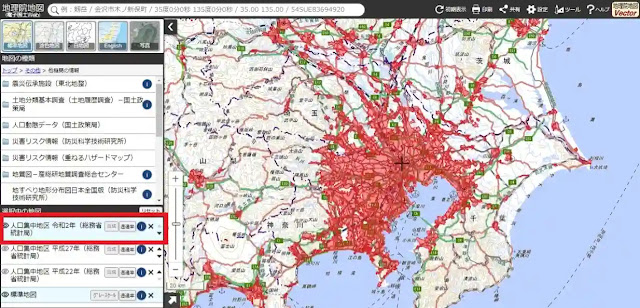

ADS-Bを受信するフライト追跡表示サービス 航空機のリアルタイム運行状況 ATCの話3

空中衝突防止装置・航空機衝突防止装置 TCAS / ACAS ATCの話4

有人・無人航空機 統合運航技術 衝突回避技術・リアルタイム管制 ATCの話5